铁面无私兼具人情味:中国记者眼中的美国警察

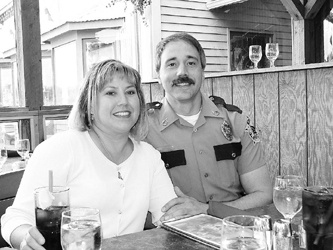

记者赴美国阿拉斯加采访时结识的一对警察夫妇朋友。朱幸福摄

在街头执勤的美国警察。

提起美国警察,中国读者往往会把他们与电视电影中的各种形象联系在一起,但现实生活中美国警察到底是什么样子?中国记者平时又能与他们磕磕碰碰擦出什么样的“火花”呢?我们中国常驻记者在美国呆的时间久了,自然耳闻目睹了不少与美国警察打交道的有趣故事。

误闯五角大楼

记者小唐是来美国后才学会开车的,拿到驾照的第一天,他就迫不及待地开车上路展示身手,结果留下了刻骨铭心的记忆。

那天晚上,小唐和妻子开车到朋友家做客,告别朋友家时已是晚上11点多,由于天很黑加上车技不高,出门不久就在岔路口迷了路。慌乱之中,小唐硬着头皮闯进了一条单行线。这是一个硕大的露天停车场,里面空空荡荡。两人正在纳闷,突然警笛声大作,3辆警车从前后呼啸而来,把他们团团围住,强烈的灯光打在车窗前,显得格外刺眼。原来,他们闯进了五角大楼的领地!

“呆在车里不要动!”几名全副武装的警察大声命令。面对这番情景,小唐夫妇好一会儿才从惊恐中缓过神来,忙向警察解释。警察不容分说地让他们出示所有证件,可偏偏不巧的是,小唐的汽车刚刚过户,资料都放在家里。这下可好,两人被撂在那里半个多小时,才被排除“不良分子”的嫌疑,最后收到了120美元的罚单。这可是一笔不小的数目。“可惜,连五角大楼的门都没看到。”现在想起来,小唐还感到懊恼。

更倒霉的是,离开五角大楼后,小唐又在高速公路上迷失了方向,结果越开越远,来到了一个郊区农场。此时已是凌晨3点,两人万般无奈之际,恰好遇到一辆巡逻的警车,于是绝望地向警察求救。虽然不在自己负责的警区,警察还是答应把他们送回家。就这样,小唐夫妇在警车的护送之下,终于平安回到记者站。遗憾的是,他们还没来得及言谢,警车就开走了。

谢谢你,兄弟

雨辰刚来美国的时候,开的是一辆旧式的日本尼桑车,只要用手按一下锁扣就能把车反锁上。去年冬天的一个傍晚,雨辰开车来到记者站几公里之外的一家“必胜客”买比萨,因为心里还想着其他事情,他下车后顺手把车门反锁上,忽然想起钥匙没有拔下,发动机和车灯都还开着。眼看车里的汽油已经不多,这样空转下去,汽车很快就要“瘫痪”,这可怎么办?雨辰想起家里还有一把备用钥匙,于是立即打的返回住处。

来回的路程不到半个小时,雨辰赶回比萨店时,被眼前的一幕惊呆了。至少4辆警车排成一列停在店前的停车场,五六名荷枪实弹的警察带着头盔,在不远处围住雨辰的汽车,一名身穿防爆衣的警察小心翼翼地拿着一个探测器在车上来回扫描,还有一名警察举着话筒驱散观众。

“这下糟糕了。”雨辰意识到自己那辆“无人驾驶”的尾部还冒着热气的尼桑车被警察当成了汽车炸弹。不久前,纽约地铁站传出有恐怖分子进行炸弹攻击的新闻后,美国各地警方都加强了对不明物品的警戒。没办法,雨辰只好径直走向自己的汽车。

“站住!”一名警察大声叫道:“这里有危险。”雨辰苦笑了一下,扬起手中的汽车钥匙说:“对不起,这是我的车……”见警察将信将疑,雨辰打开了车门,大家这才舒了一口气。雨辰试图解释究竟是怎么回事的时候,这些警察似乎不感兴趣。“没事了,你可以走了。”一名神态有些疲惫的警察说道。雨辰这才意识自己帮助警察消除了恐怖威胁的警报。“谢谢你,兄弟!”一个领班的警察朝他挥挥手,然后和同伴们收工离去。

对不起,这是法律

和美国警察打交道多了,就知道他们大多严格执法,铁面无私,只要你违反了法律,就无情可讲。

华盛顿市区的波多马克湖畔有一条风景秀丽的观光大道,贯穿东西波多马克河公园。一个雨夜的傍晚,记者小何驾车经过东波多马克河公园的入口,此时公园大道已经对外关闭,能出不能进。正在遗憾之时,一辆运动休闲车若无其事地从出口开了进去。当时大道上空无一人,眼看那辆车子长驱直入,小何也一踩油门跟了过去,然后放慢车速,欣赏起夜景来。

不一会儿,身后突然传来警笛的声音。“靠边停车!”从一辆闪着红蓝相间灯光的警车中传来严厉的告诫声。从哪里冒出来的警车?原来,小何刚刚经过的一段岔路口竟然通向公园的警察分局!一名年轻男警察走过来,让她坐在车上,接受检查。“你为什么违规逆行?”

“我……刚才,”小何举手伸手指向前方,结果发现那休闲车在经过一个拐弯后,早已没了踪影。小何还想辩解,警察打断说,“不管怎样,我逮住了你。”他看完小何的证件后,草草几笔,就给她一个50美元的罚单。小何觉得委屈,又见四下无人,还想跟他求情,可他早就看出了记者的心思,双手一摊:“对不起,这是法律。”就这样,小何领到了来华盛顿的第一张“条子”。

不久前的一个夜晚,记者开车从纽约市赶回华盛顿,在进入纽约林肯隧道前,发现一辆警车挡住了去路,就从左道超了过去。可是,刚过红绿灯,车一拐进左边的路口,那辆警车就尾随了过来,并且打开了警笛。“难道超车也犯法?”记者不安地把车停下来。

一名警察走过来,表情严肃地告诉记者:“你好,你的前车灯坏了。”原来,刚才还好好的车灯失灵了,偏偏在超车时让警察撞见了。虽然记者一再承诺尽快修复车灯,但警察还是开了一张没有金额的罚单。警察告诉记者,要么明天在纽约城内找一家汽车维修店把车灯修好,要么回华盛顿在24小时内把灯泡换好,再拿着发票找汽车注册地的警察局盖章后和罚单一并寄给纽约交警部门。否则,就要被罚款。由于急着赶路,记者只好选择了后者。没想到一个小小的灯泡,费了这番波折。

异国遇“乡亲”

要说美国警察个个都是执法如山倒,也不准确。记者的一次边境冒险,不但体会到美国警察的人情味,也找到了异国的“乡情”。

今年春天,记者到新罕布尔什州北部的迪克斯维尔采访,那里离美加边境很近,在好奇心的驱使下,开车来到一个边境站揽胜。

在这个边境站中,美国与加拿大的边防哨卡分别在一条大路的两侧,都是单行线。在这条南北向的通道上,加拿大一方的边检站比美国一方的更北些。粗心的记者没有发现这个问题,一路开到了加方边检站的前面才停下来。掉头回来的时候才发现,回程必须经过美国的边检站。这下麻烦大了。记者需要办理从加拿大入境的签证!更糟糕的是,由于是在美国国内旅行,记者连护照都没有带。

经过美国边检站的时候,两名美国警察发现了问题。“为什么不带护照?到底有没有入境的签证?”一名矮个子警察要求记者把后备箱打开,彻底检查。另一位高个警察则反复核对记者的工作证、采访证和驾照。在记者不停地解释自己“误入歧途”后,警察似乎感到记者不像非法移民,不过他们还是决定请示上司。“我们会给中国大使馆打电话,”矮个子警察撂下一句话,“你可能要在这里呆上一星期。”记者的心凉了半截。

就在记者快要绝望的时候,两名警察走了出来。“我们决定还是不请示上司了,”高个子警察用比较平和的语调说:“我相信你们不是坏人,但下次可要注意了。”记者简直不敢相信自己的耳朵,仔细打量眼前这个身材魁梧的大汉。他大约50岁,留着一撮胡子,面孔有几分亚洲人的特征,胸前的警徽上写着他的名字——弗兰克。

“我的祖母是中国人,所以,我有中国血统。”弗兰克终于露出了一丝微笑,跟记者讲起了他的身世。原来,弗兰克的祖父是美国传教士,上世纪20年代在中国芜湖娶了中国太太。后来,弗兰克的母亲回到美国,在俄亥俄州定居。弗兰克常听母亲提起中国,但本人一直没有去过中国。弗兰克已经工作了18年,他说,退休后一定要到中国看看。

警察遭“唬弄”

老朱在美国经历正反两面的事情多一些。一次,他和几名中国记者驱车从东部到西部采风,凌晨在洛杉矶市区迷路找不到旅馆,最后请求一直跟在后面的警车带路走出迷宫。令老朱感到羞辱的是,一次他在水门饭店侧面的河边公园游览,看见路上没有汽车,就闯红灯步行穿马路,被守候在对面的女警察拦住,对方用“F”之类的脏话惩罚老朱。自知理亏的老朱秀才遇到兵,没有心情跟她争辩,只好忍声吞气快步离去。

当然,个别调皮的年轻记者有时也会“唬弄”美国警察。晨某一次在外地超速行驶被警察逮住后,他按照当地华人的教唆坚持用中文跟警察对话,双方僵持了5分钟。为了减少不必要的司法麻烦,失去耐心的警察最后只好放走了不“懂”英语的晨某。这样的招数,其他中国记者都没有使用过,大家也不想使用。

美国警察一般来说讲究职业道德,而且也守法,他们事后不报复打赢官司的司机。资深记者老李一次在社区十字路口的STOP标记前可能没有把车子完全停稳就继续前进,被“蹲”在马路斜对面警车里的警察发现并逮住,双方后来到交通法庭对簿公堂。老李坚持说自己把车完全停稳后再继续前行,警察可能藏在灌木后面视线不好没有看清楚。法官最后宣布警察判断失误,老李逃脱了被罚款的命运。

用户登录

还没有账号?

立即注册