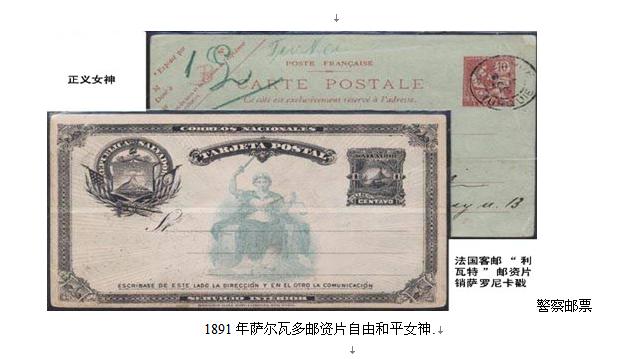

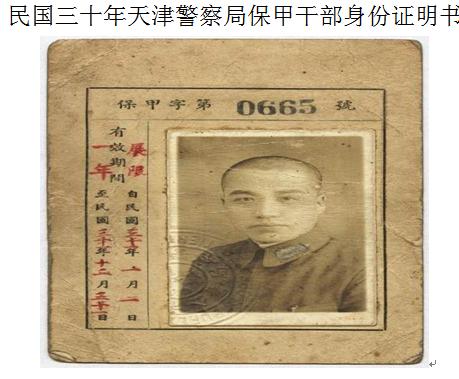

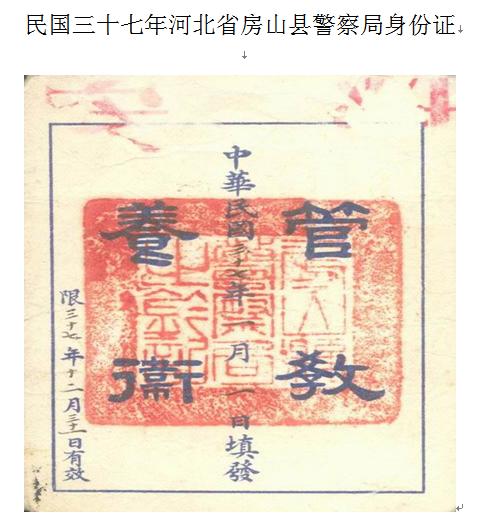

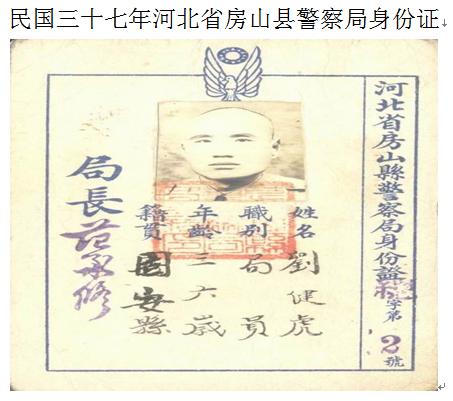

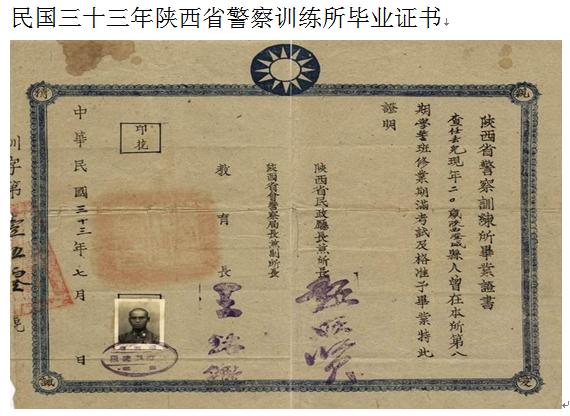

珍贵文物再现中国近代警察史

警察的历史源远流长。警察(police)一词最早源出于古希腊,表示“秩序”、“社会和平”的意思。

在我国,警察行为的历史萌芽可追溯至夏商时期,距今两千五百多年的西周,就已有了类似现在治安管理的职能分工。当时,国家设有司民(户籍)、司稽(捕盗)、司寇(刑狱与纠察事务)等相应的官职。我国伟大的思想家、教育家孔子就曾担任过鲁国的大司寇。公元前221年,秦始皇统一中国,建立了更为先进的封建统治制度,并在县乡两级创设了我国历史上最早的专门治安机构——亭,专司缉捕盗贼和维护治安之职。曾担任过泗水亭长的汉高祖刘邦,也可算是警察出身了。

中国近代警察究竟诞生于何时?按照时间先后来讲,应首推湖南长沙创立的保卫局。

1897年,湖南按察使黄遵宪向推行新政的巡抚陈宝箴提出,现行的保甲制度撑不起社会安定的局面,建议设立湖南保卫局。此后,黄将草拟的《保卫局章程》刊登在《湘报》上,广泛征求各界意见,得到维新派的大力赞扬,也得到开明官绅的赞同。

1898年7月27日(光绪二十四年六月初九日),湖南保卫局正式成立。其机构完全仿照西方和日本警察机关,但由于是官绅合办,人员素质与西方警察差距很大。

由于戊戌维新失败,积极推行新法的湖南巡抚陈宝箴等人被革职。刚刚诞生三个月的湖南保卫局也随着变法的失败,被迫裁撤更名为保甲局。应该说,湖南保卫局是中国警察的前身,首开中国近代警察史的先河。

黄遵宪首创中国警政

清光绪二十三年(公元1897年),黄遵宪抵任湖南长宝盐法道,兼署湖南按察使。是时,恰逢湖南巡抚陈宝箴推行新政,试图仿效西方资本主义,改良中国的封建政体。因此,黄遵宪的变法思想如逢和风春雨,他便劲头十足地帮助陈宝箴,辅佐陈宝箴推行新政。他提出了一套“地方自治”的理论及种种改革措施。他提倡“分官于民”,改革封建官制,建立地方议会制度;并且仿效日本和西方近代国家的警察局而建立起保卫局,以保证改革措施的推行。

由黄遵宪亲自负责规划及主持的新政规定要务有十二项:一、保卫局;二、迁善所;三、整顿刑狱;四、课吏馆;五、时务学堂;六、武备学堂;七、南学会;八、湘报馆;九、团练;十、矿务;十一、内河小轮船;十二、湘粤铁路。其中首推保卫局。

上述新政规定要务十二项中的首项是保卫局,即现在的警察局。黄遵宪早年呕心沥血地写成的《日本国志》中,论及警察的职务是:“在保护人民:一去民害、二卫民生、三检非违、四索犯罪……”他在任职欧美外交官时,非常留心欧美先进制度,特别对司法、警察体制,格外深入研究,故又有云:“余考欧洲警察之制,大抵每一万户则设一分署,一分署有警察数十人,其在通都大邑,广衢要路,则持棍而立者,远近相望,呼应相通……”足见黄遵宪建立保卫局的思想形成颇早。因为他在海外任职外交官十多年,亲身接触了西方资本主义社会的制度、现状和文化,见识多,涉猎广,加之他有强烈的爱国主义责任心和使命感,对中国的变法自强充满信心。因此,湖南巡抚陈宝箴委依殷切,借重诚恳。

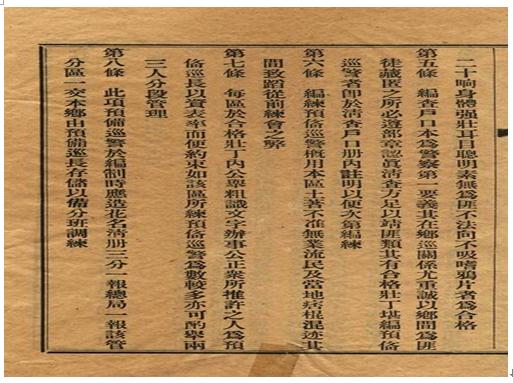

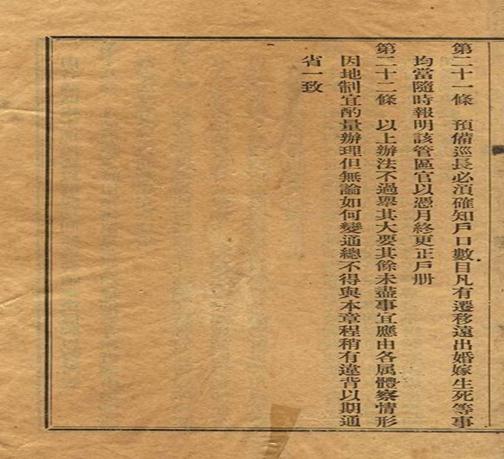

再从他亲自制订的《湖南保卫局章程(四十四条)》具体来看,里面对保卫局的职能、机制、职责、纪律及巡警的条件等等,都一目了然,便于操作。

章程的首条阐明保卫局的性质是“官绅商合办”。第二条阐明职能是“去民害,卫民生,检非违,索罪犯”。往下提出机构设置“于长沙府城中央,设总局一所,城中分东西南北,设分局四所,城外设分局一所,共分局五所,每所辖小分局六所,共设小分局三十所。”充当警员的条件有七条:“一须年在二十岁以上,三十岁以下者。二须曾经读书识字,粗通文理者。三须身体强健,能耐劳苦者。四须性质和平,不尚血气者。五须有保人。六须考验。七不准以曾经犯罪之人充当。”还规定了警员的具体职责九条,以及“两不许”、“七不准”的纪律和奖惩制度,又详细制订了总局、分局和小分局的办事程序及各级人员的薪酬等等。

诚然,黄遵宪建立保卫局的新政主张仿如刚出世的婴儿,因1898年戊戌变法的失败而宣告成一张废纸,但诚如《清史稿·本传》上云:“黄遵宪……于是略仿西欧巡警之制……”可以说,我国近代之警察制度,始于光绪廿三年(1897年),而于光绪廿六年(1900年)后才逐渐在全国各地建立,其始创中国警政者为黄遵宪。按时间顺序来讲,首先应该是在湖南长沙创立的保卫局。湖南保卫局是伴者1898年6月的戊戌维新只维持了103天,变法失败后陈宝箴等官员被统统革职,湖南保卫局也在10月底被裁撤,只存活了三个月,之后被迫更名为保甲局。

1901年,八国联军攻占天津、北京后,清政府与之签定了丧权辱国的《半丑条约》,西方列强在得到割地赔款同时,还希望随时染指中国事务,特在《条约》中规定八国联军在交还天津后,清政府不得在距离天津租界20公里内驻扎军队,这种规定实际上是剥夺清政府在整个天津市的驻兵权。天津是北京的门户,中国军队如不能在天津驻守,西方列强随时可以兵临北京城下,要挟清政府,这是清政府所不愿意看到的现实。同时,清政府满朝文武官员也没有一个人敢于不带一兵一卒,前去接收八国联军满街横冲直撞的天津市。

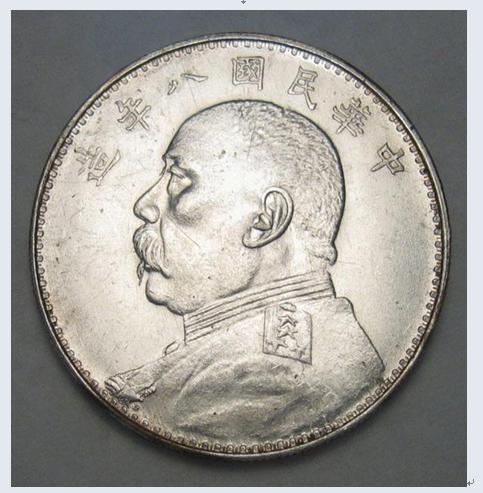

后来,清政府把这个棘手难题交给了在山东因镇压义和团运动有功的袁世凯。袁世凯曾训练过清政府新军,对西方的军警制度有一定的了解。因此,袁在接收天津前,从自己的军队中选拔3000名士兵,进行短期的警察训练,使之熟谙警察的职能,然后脱下军装,换上警察制服,称之为“中国警察”。接收时,袁世凯命令地方官员率领这3000名警察长驱直入驻守天津,一方面维持社会治安,一方面军事戒备。史载当时八国联军也哑口无言,因为袁世凯派来的不是军队,而是维持治安的中国警察,这和《条约》的条款毫无冲突之处。

由于有专门警察维持社会秩序,天津市社会治安一扫过去的混乱局面,成为全国各省之冠,“有六个月不见窃盗者,西人亦叹服”。于是慈禧太后下了一道谕旨,要求全国各地都要效仿袁世凯建立警察制度,使警察制度逐步推广。

地方警察制度的建立,终于导致全国警察制度的建立。1905年10月8日,清政府设立巡警部,统管全国警察事务,巡警部尚书(相当于现在的部长)是袁世凯的挚友徐世昌担任,巡警部侍郎(相当于现在的副部长)是由袁世凯的老部下赵秉钧担任。这就是中国现代警察制度的起源。

1914年2月26日,直隶都督赵秉钧被人下毒暗杀,七孔流血暴卒。

赵秉钧,1859年生,河南临汝人。曾任北洋军巡警领导人。中日甲午战争后成为袁世凯的部下。1905年任巡警部右侍郎。在任内镇压革命,杀害人民,有“屠夫”之称。辛亥革命后曾任袁世凯的国务总理。因策划刺杀宋教仁而遭舆论抨击,被迫辞职,后改任直隶都督。

由于袁世凯的指使,赵参与策划刺杀宋教仁,“刺宋”要犯之一被袁派人追杀。赵竟派人缉凶并致电袁为“刺宋”要犯鸣不平,说“以后还有谁肯为总统做事”。此后,赵称病不出,直到被毒杀。

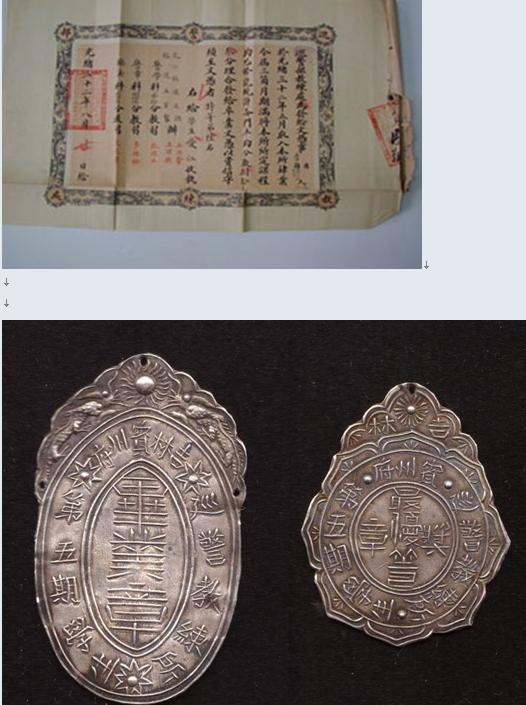

光绪皇帝设置巡警部的谕旨

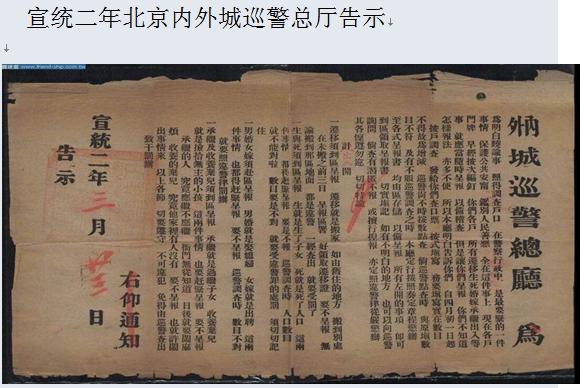

英、美、法、德、俄、日、意、奥八国联军分区占领北京后,导致清政府的京师治安机构瘫痪。当时经联军许可,由各占领区内的绅商出面组织了一个临时治安机关,叫做“安民公所”,在东、西两城各设一处。其职责是招募巡捕、缉拿巡守、维持界内治安。光绪27年(1901年)夏,联军先后交还占地,退出北京。于是清政府在步军统领衙门内设置警务处,左右两翼分设警务公所,与各安民公所共同维护京城治安。同年8月,经光绪黄帝批准设立善后协巡总局,下属十个协巡分局。光绪28年(1902年)4月,又将善后协巡总局改为工巡总局,行使维持京师地方治安的职责,这是中国建立警察制度的开端。 同年,直隶总督袁世凯经奏准后在天津试办巡警局。光绪31年(1905年)9月,清廷为在全国建立起一个集中和统一的警政体系,特于中央设立巡警部,下设五司。随后将京师工巡总局改组为京师内、外城巡警总厅,直隶于巡警部。

京师警察厅印、行政处印、消防处印、卫生处印、京师警察厅徽章

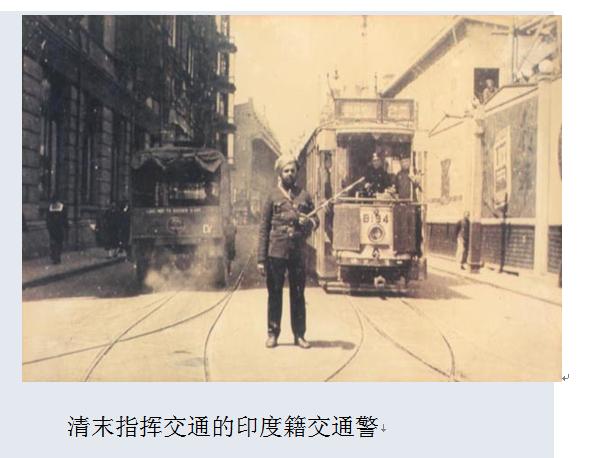

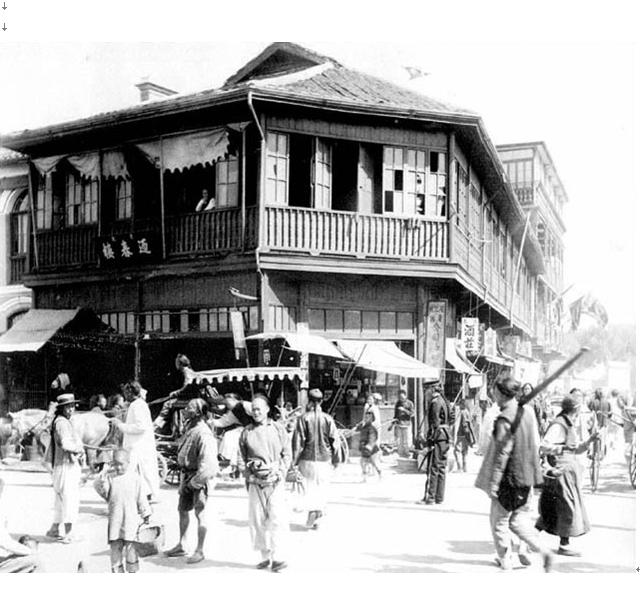

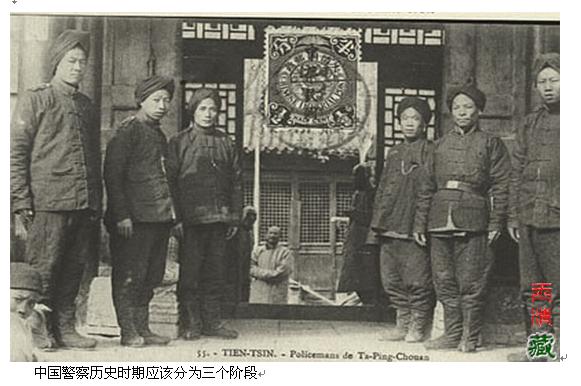

天津街头走出中国巡警

1902年,清政府从八国联军手中接管天津后不久,天津的大街小巷就不断闪现出三三两两的中国士兵晃动的身影,他们脖子上挂着警哨,腰中挎着佩刀,到处巡视查看……具有现代意义的词语“巡警”正式在中国出现了,而天津则成为了中国“巡警”第一个开始巡逻的地方。

南北两警局开创中国新警务

早在收回天津前,袁世凯就在保定创设了警务总局和巡警学堂,将所属部队编成巡警并开始训练,为接管天津充分准备。1902年接收天津后,袁世凯当即把从保定带来的2000名巡警和天津都统衙原有的千余名华人巡捕合并成立了天津巡警总局,并建立警务学堂,“训练巡局官弁兵丁”。

最初的巡警总局机构比较简单,其管辖范围也只限于北运河以南的城厢及附近地区。不久,袁世凯又成立了天津北段巡警总局,主要管辖金钟河以北地区,原来的天津巡警总局改称天津南段巡警总局。1904年11月,袁世凯又成立了管辖天津周围四乡的四乡海河巡警总局;1904年九月,经袁世凯奏请,清政府成立巡警部。

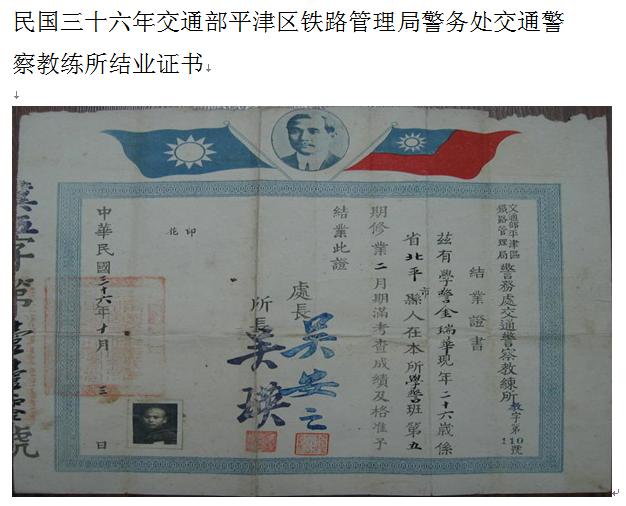

是时,北京发生了革命党人吴樾炸伤清廷出洋考察五大臣事件,为了加强铁路防范,袁世凯遂由天津南段巡警总局挑选一千余名官警,开办了京榆铁路警察。1908年,清政府民政部又报经批准,执行巡警道官制,“专管全省巡警、消防、户籍、营缮、卫生事务”。中国的警务制度从此开始了新的一页,告别了传统的“捕快”概念。

巡警制度多站立坐卧有规定

天津巡警初创时,将天津划分为东、西、南、北、中5个警区,每一警区为1个局,每局下设若干棚,每棚设警长1人,有岗哨3处,每个岗哨设3名警士。1905年,天津南段巡警总局将管辖区域仍划分为5个警区,每一警区设1个分局,每个分局下设4个区,每区设5棚12岗,配置巡警50人。全市共设置执勤棚100个,执勤岗240个,执勤巡警1000人。

据此我们大体可以勾画出过去巡警的作息时间和各种上岗要求:巡警值勤分站岗、巡逻两种勤务;实行“勤三休六制”,即站岗、巡逻均各为3小时,休息6小时,站岗、巡逻、休息按日轮班交替;各区的5个棚,实行“勤四息一制”,即每天有4个棚值勤,1个棚休息,值勤各棚各出3岗,每岗1人,共12人。各棚休息的巡警为“预备巡警”,可顶替有事、有病者上岗执勤;遇有紧急情况,鸣哨为号,预备巡警必须全部出动;值班站岗应在岗地左右,注意查看一切情形,没有事情或没有长官命令,不得擅离岗位;值班巡逻者应在管段境内往来查看,不准坐卧,不得与人交头接耳,不准饮食吸烟。四乡海河巡警总局还规定:“巡逻要携带巡逻表,每巡行到一处,即由该村加盖戳记;遇有罪应拘捕而无理纠缠或逞凶拒捕的人,巡警应即鸣哨,会合邻近巡警将其拘送局所。”

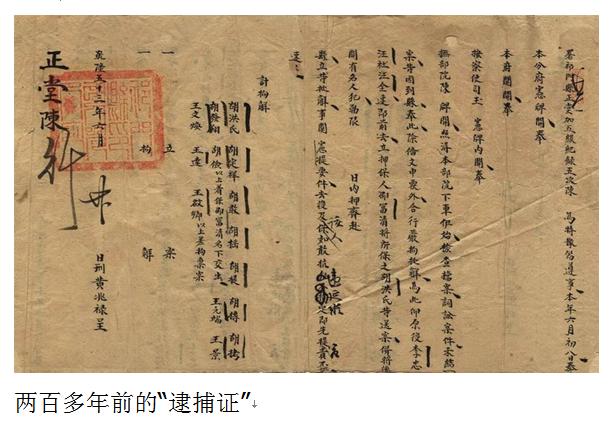

拘留规则细搜捕传唤要用票

封建时期的捕快抓人,不管在哪里抓住嫌疑犯,一般是就地审讯,或者随便找个地方将犯人关押。巡警总局初建时,由于没有专门的人犯滞留处,所缉捕的案犯只好分送到附近衙门监室寄押或借房拘押,与捕快办案没有多大区别,罪犯脱逃或被虐待而死伤的事情时有发生。

为改变这一状况,光绪二十九年(1903),南段巡警总局在局内建立了专门滞留罪犯的拘留所,由差遣队看押拘留所所有滞留人犯。为防止罪犯脱逃或出现人身意外,南段巡警总局规定:被拘留的人犯,不论已结或未结案,已审未审的人犯、证人,均分别关押,男女各为一所。男拘留所钥匙由差遣队队官收藏,拘留所开锁时,必须由差遣队队官前往监视;女拘留所钥匙由值日所审判课管理,开门锁门时,审判课课员要前往监视。被拘留的人,每天早晚点名一次,防止脱逃;人犯的东西要记录在案,呈报检事长查核;被押人犯不得出入自由;被押人犯是否安静、有无非常举动,巡警换班时要交待清楚。饮食如不干净,一概不准给人犯吃;所内重罪的人犯,其亲友送来的物品,检查巡长检查没有问题后才能给予。

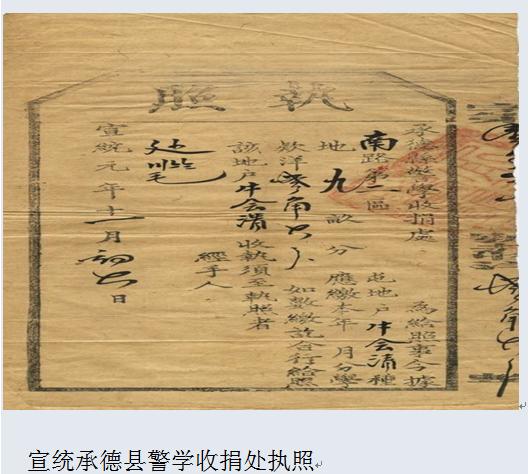

为保证所拘人犯如期审结,南段巡警总局于光绪三十一年(1905)在局内设立发审处(预审处),负责所拘留的人犯审讯和罪罚裁定,并负责拘留所、待质所的管理。在《发审处规则》中规定“传人用召唤票,拘犯用逮捕票,搜证用搜查票”,“讯案时刻为每日午前自九钟起至十二钟止,午后自三钟起至六钟止”,“待质所为诉讼者俟讯之处,无论民事刑事,凡被传到案者均在此处听候”。可见,拘留所的管理制度还是十分严密。

明察兼暗访巡警上班有人管

巡警制度建立之初,没有完全意义上的督察制度,只是由官长对巡警勤务进行巡查,发现问题对责任者进行处罚。

1905年,天津南段巡警总局设立巡查机制,对勤务工作进行巡查和稽查,由总局稽查所监督实行。罗澍伟教授说,稽查所派出的巡查人员身带腰牌,昼夜巡查,检查巡警值勤情况。在巡查中巡查人员只准暗中观察,不得干预巡警值勤。南段巡警总局重新拟定的稽查所章程规定:“稽查员在外查事,须不露形迹,不可公然自称系稽查员。如见巡警有犯规情事,应记明某局某区某时某岗,回局登簿呈报,不得当面申饬,亦不得径自去该管局区报告。所查各事于呈报时,只准叙明事实,不得妄下断语;稽查员海员发给票据1张,须随身携带,不可遗失。如夜间被巡警盘诘不放,可出示票据以释其疑……稽查员如查有急应捕拿之人,准其招呼巡警捕获。”

1905年10月,为整顿警察风纪,天津南段巡警总局制定了《巡警遵守规则》8条:“官长查岗巡视均穿军服佩刀;换班长警严禁说话、杂乱,要步伐整齐严肃;长警上街要扎皮带戴草帽,不准光头散腰;无事不准到租界;凡见长官行礼均要注目;各局区队之门岗均须站立门外至12点钟准进门洞,门岗持枪时须上刺刀;脑后之短发长不准过一寸五;凡巡警出局单人行走不准左顾右盼,如二、三巡警必须成为一路行走,若系成队均为一路行进。”

上海租界内的中国巡警仍然留着长辫子

清末“预备立宪”诞生了中国近代警察制度和机构

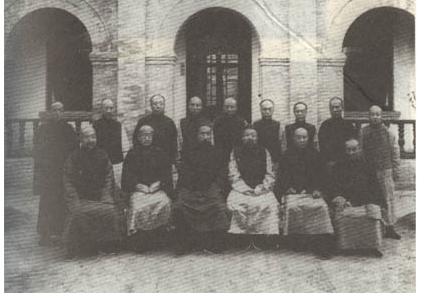

1905年徐世昌(左三)任清廷巡警部尚书时与赵秉钧(右二)等人合影

“戊戌变法”失败以后,尽管垂帘听政的慈禧太后,在权力斗争中又击败了光绪帝重新执掌了政权。尽管慈禧自己血腥地镇压了光绪帝的“维新变法”,但是中国严峻的现实又迫使慈禧太后自己又开始走上了“维新变法”的道路,这说明连慈禧本人也承认中国不改革没有出路。

慈禧的“新政”主要包括三项内容:练兵、筹饷、育才。

“新政”的首要内容是裁汰制兵练勇,编练新式陆军。清政府特别注重编练新军,除了编练新军正规部队,还训练维持城镇治安的巡警武装。一九0五年十月八日,为了预防革命党的破坏,清廷设立巡警部,任命徐世昌为尚书.

一九0六年九月一日,朝廷发布了仿行立宪上谕。一九0六年九月(光绪三十二年七月十三日),清廷发布“上谕”宣布预备立宪,“上谕”中说:

“广兴教育,清理财务,整饬武备,普设巡警,使绅民明悉国政,以预备立宪之基础。”(《清末筹备立宪档案史料》,中华书局一九七九年版,第四三至四四页。)

首先,调整国家机关,明确职责。早在实行“新政”的初期,曾对个别部门作过调整,裁撤了一些机关,设立了商部、巡警部、学部等机关。这次官制改革,又将太常寺、光禄寺、鸿肿寺并入礼部;将工部与商部合并,改名为农工商部;巡警部改为民政部;户部改称度支部,将财政处并入;一九0五年又增设巡警部和学部。十一月六日,朝廷发布裁定中央官制上谕,内阁,军机处照旧;各部尚书均充参预政务大臣,外务部,吏部,礼部照旧,巡警部改为民政部;一九0九年限厅州县巡警粗具规模;一九一0年前项一律完备;一九一一年筹办乡镇巡警;一九一五年一律完备。

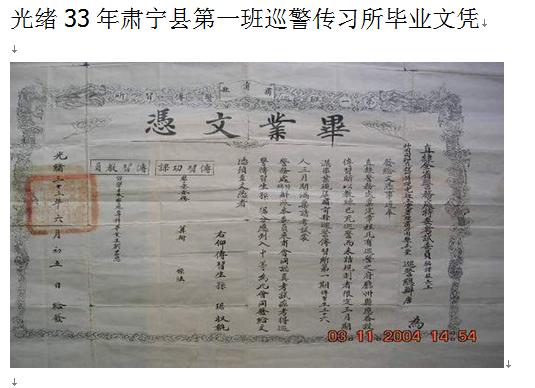

清末巡警训练所徽章一对

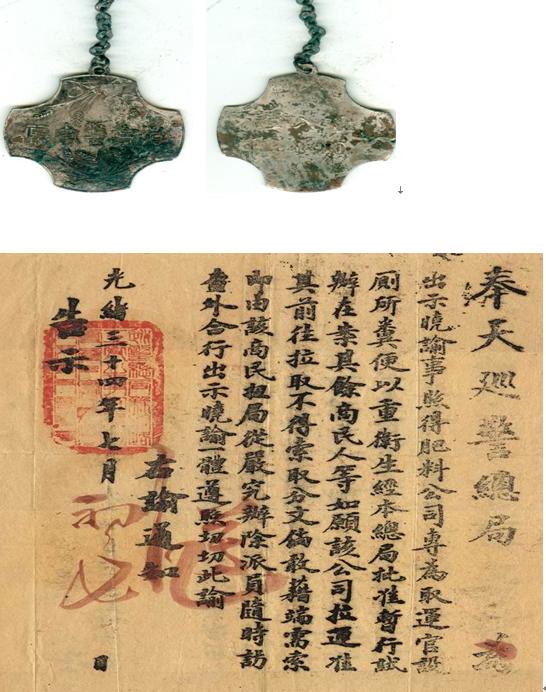

四川省会警察厅出入证

光绪三十四年奉天巡警总局告示

警察论坛中,玉斑竹收藏的《中国警察 1910年》应该是《英租界中的中国籍巡警》

1901年清朝政府那拉氏宣布建立警察至1927年为中国近代警察时期

1927年国民党南京政府统治的22年里应该为中国警察的现代时期

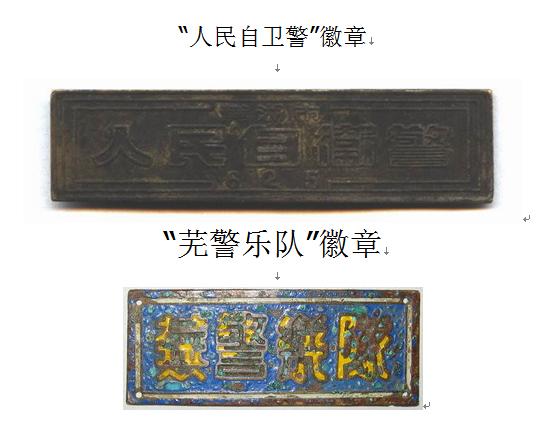

新中国成立之后的“人民公安”应该是当代中国警察时期

1901年,自清政府创办警察以后的半个世纪里,中国近代警察虽然有一定发展,但这段时期里的警政建设由于是在缺乏相应的民主政治和宪法、法律的制约机制下进行的,因而就导致了警察的专横和警政的腐败等一系列恶劣后果。1927年4月,蒋介石发动反革命政变后不久,国民政府迁往南京,开始了蒋家王朝长达22年的统治,在这段时间,中国近代警察制度得到了迅速的发展,不但进一步完备了从中央到地方的警察网,使之更加趋于严密,而且逐步完善了警察的内部管理体制,还不断健全警察的社会管理职能。在国民党统治时期,警察制度的建设是畸形的,虽然全国警察总署是一个庞大的警察机构,但没有文化宣传机构,仅设了对内的教育部门,而且片面地发展和强化警察执行社会镇压的职能,社会公益和人民的民主自由权利受到粗暴的践踏。南京国民政府存在的22年间,正是国际上法西斯主义猖獗时期,国民党警察制度积极仿效法西斯模式,迅速组建起特务机构,建立公开和秘密相结合的严密警察网,实行军警结合,警察、宪兵、特务三位一体的白色恐怖统治,尤其是面对广大人民群众反独裁、争民主、争自由的正义呼声,国民党当局并没有从积极的方面考虑应对措施,而是一律予以严厉的警察镇压。凡是敢于对国民党统治稍有不满的人,都可能遭到异常严厉的惩罚,在人民群众的心目中,警察完全是一种凌驾于社会之上的异已力量,其警察体制、警务方式、警察职业道德都是与广大民众相互对立的,人民大众和警察的关系无法相融,成为压迫被压迫关系,警察的发展与人民的苦难成了同义语。因此,中国近代的警察制度决定了这个时期警察文化的昏暗和恐怖的血腥味。

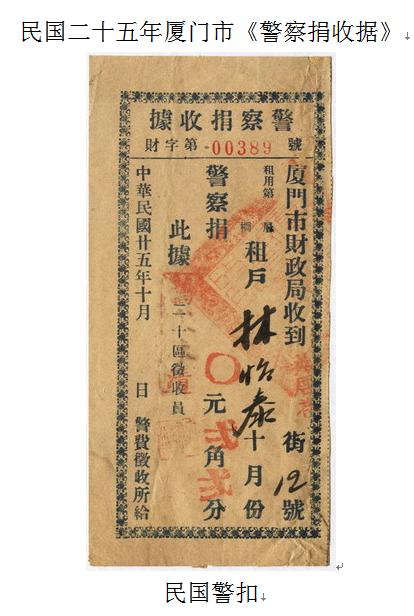

民国二十四年汉口市公安局公文封 2

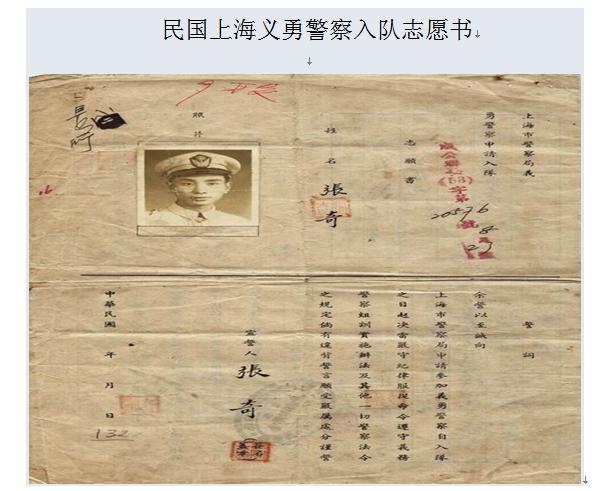

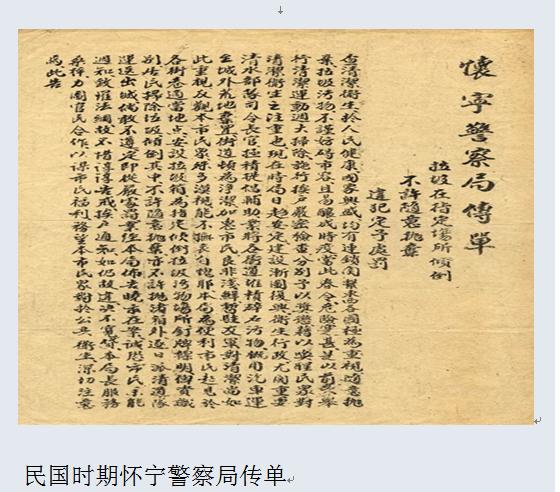

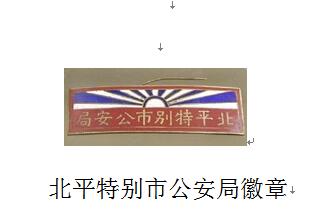

民国十七年(1928年)六月,根据国民政府统一战地委员会训令,京师警察厅改组为北平特别市公安局。各区内设区署,区属之下设分驻所和派出所。这是当时警务人员佩带的徽章。

民国二十六年(1937年)二月,依照国民政府颁布的《各级警察局组织规则》,北平特别市公安局易名为北平特别市警察局。同年7月,爆发卢沟桥事变,北平沦陷为日伪占领区。北平市也改为北京市。同时,北平特别市警察局改 名为北京特别市公署警察局。这是当时警务人员佩带的徽章。

周佛海,源南沅陵人。早年留学日本。1921年7月参加中国共产党第一次全国代表大会。会后回日本求学,毕业于京都帝国大学系。1924年脱离共产党,加入国民党。1926年北伐军攻占武汉后,任中央军事政治学校秘书长兼政治部主任。1929年后,历任国民党政府训练总监部政治训练处处长、江苏省政府委员兼教育厅长、国民党中央党部民众训练部长、国民党中央宣传部长等职。1938年底,随汪精卫投敌。1940年后,历任汪伪国民党中央执行委员、汪伪政府警政部长、行政院副院长兼财政部长、上海市长等职。日本投降后曾被蒋介石任为上海行动总队总队长。后在舆论压力下被捕。1948年死于南京狱中.

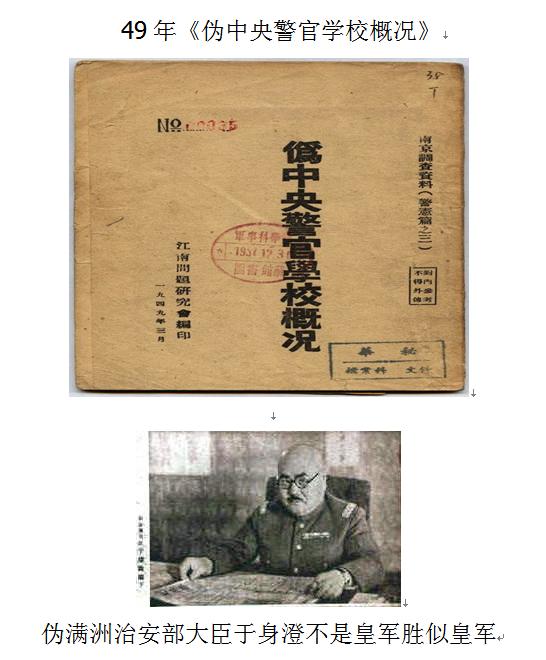

李士群 1943年9月11日,南京汪伪政府特工总部主任、警政部部长、伪中央警官学校校长、江苏省主席李士群,后被日本宪兵特高课毒死。

李士群,1905年生,浙江遂昌人。早年加入中国共产党。由上海美术专科学校、上海大学毕业。大革命失败后,曾留学苏联,肄业于东方大学。1928年回国,以蜀闻通讯社记者身份,从事地下活动。1932年被国民党中统特务逮捕,自首叛变,被委为国民党中央组织部党务调查科上海工作区直属情报员。抗日战争爆发后,潜伏南京,1938年逃至香港,投靠日本人,后回上海为日本侵略者做情报特务工作。1939年任汪氏国民党中央执行委员会特务委员会秘书长、特工总部副主任,残酷迫害抗日军民

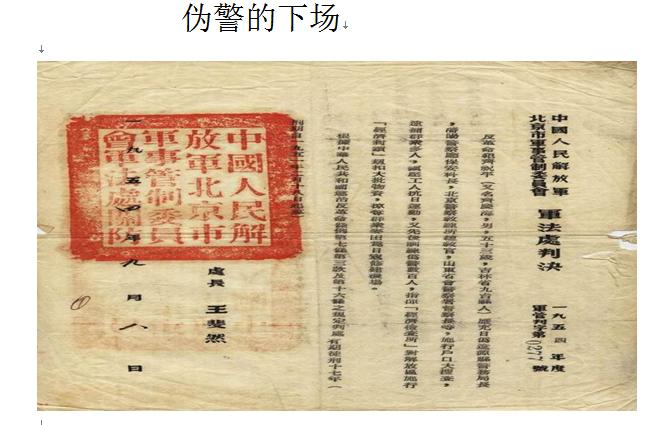

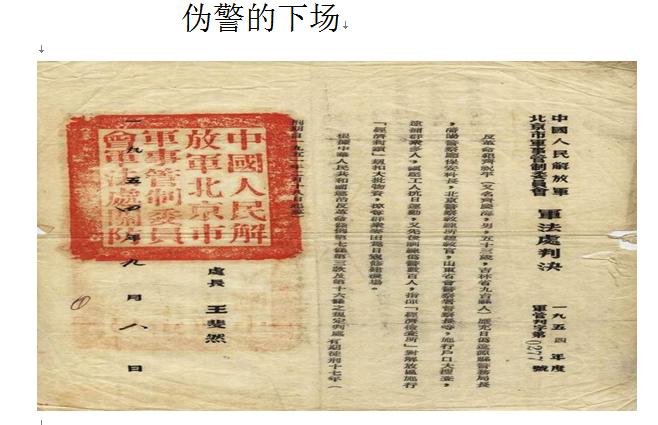

1933年初,日军第一师独立守备队在所谓的“三角地带”岫岩、庄河、凤城等地,对我抗日军民进行了反复围剿。从1934年开始,日本关东军指挥全满的日伪军、警察“一齐讨伐”。据伪满洲治安部编写的《满洲警察史》记载,从1932年起到1940年止,日伪军共杀害抗日武装人员65943人,打伤42552人,逮捕11351人。

日本侵略者为了加紧战时的法西斯统治,1941年12月27日,伪满洲政府公布了《治安维持法》,对整个辽宁及东北地区人民进行了疯狂镇压。特别是在日本帝国行将就木前夕,1944年6月12日,伪满洲国又公布了《时局特别刑法》,规定种种罪名,诸如对皇室罪、内乱罪、背叛罪、危害国家罪、军机保护法罪、治安维护罪、思想犯、国事犯、经济犯等等,共50多种。当时,整个东北无疑成为了一座大监狱。

用户登录

还没有账号?

立即注册