一号公民竟是她!图说身份证25年变迁

新中国成立之初,我国公民没有居民身份证,证明自己身份的时候用的是户口簿和单位介绍信。

1984年8月30日,北京市开始试点颁发居民身份证。东城区朝阳门派出所辖区的居民成为第一批领到居民身份证的公民。

25年时光流转,中国信息产业在经历多年的发展壮大之后,已成为构筑我国国家竞争力的重要组成部分,信息技术融入国民经济的各个方面,推动一个大国的崛起与复兴,服务了全世界最多的国家公民。

为展现中国信息产业25年的辉煌历程,《中国计算机报》联合政府部门、产业界学会、协会以及IT企业,通过多方位的宣传,以专刊、图书、庆典等形式,重温辉煌的历史,畅享精彩未来。我们将以行业为主线,以企业为亮点,以25周年为主题,连续5个月进行专题报道。本期的主题是居民身份证。

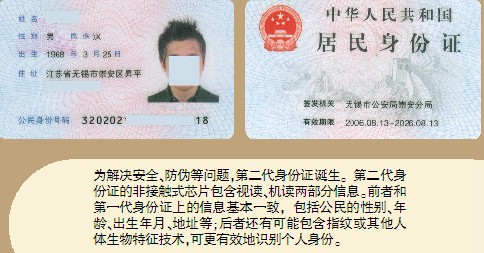

从户口簿加介绍信到15位号码的第一代身份证,带有RFID芯片、18位号码的第二代身份证,到全国人口信息管理系统建成,再到可通过网络、手机短信方式实时查询身份证信息……身份证25年的变迁与发展,生动地展示了信息技术为百姓生活、产业发展、经济运行和国家管理带来的便利和效率。

没了身份证,日子会怎样?

没办法坐飞机了,因为不能用身份证过安检登机;没办法贷款买房了,因为身份证是到银行开户的必要证件;没办法住酒店了;没办法结婚了;也没办法离婚了……如果说现在身份证是一个人生活中最重要的证件,相信谁都不会有异议。

我们已经习惯了“有证”的日子,但其实,刚开始人们并没有身份证。

1985年9月6日,全国人大常委会第12次会议批准发布《中华人民共和国居民身份证条例》,这标志着我国居民身份证制度正式确立。在那之前,人们都是怀揣户口簿、手攥介绍信到外地出差,办理各种事务的。

居民身份证作为我国国家法定的身份证件,证件规格统一,由执法机关制发,可在全国范围内使用,不受时空范围的限制,而且携带、使用方便,不易伪造,这些特点是其他证件,如工作证、介绍信、学生证等所不具备的。

回顾身份证前后25年的变迁,让我们来看看,作为我国政治生活中的一件大事,户口管理制度中的一项重大改革,适应改革开放政策、加强国家行政管理、保护公民合法权益的一项重要措施,居民身份证制度是如何分段实施,如何更便捷地服务于民,如何提高社会管理效率的。

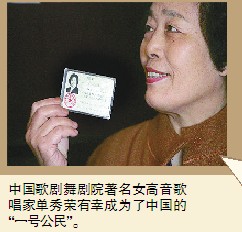

“一号公民”的荣耀

“1984年8月30日晚,我在居住的文化部宿舍大院内第一个领到居民身份证,成为十多亿国人中第一个领到身份证的公民,感觉非常荣幸。”中国歌剧舞剧院著名女高音歌唱家单秀荣有幸成为中国的“一号公民”。

让单老师第一次体会到有身份证的好处,是在发证后不久她去邮局取录音稿费时,再不用带户口簿了。“当时身份证还没有大规模发放,邮局的工作人员第一次看到身份证觉得很新鲜都围了过来,大家还对身份证的防伪膜很好奇。”作为当时很有影响的歌唱家,单老师一年有三分之二的时间在各地演出,需要办理各种手续。她说,多亏当时有单位统一办理,否则就得经常用户口簿、开介绍信,很不方便。2001年,单老师将她的身份证无偿捐献给北京警察博物馆,她觉得这个荣誉是属于国家的。

身份证的规范历程

从中华人民共和国建国到1984年4月6日,中华人民共和国公民没有身份证件,证明身份需用户口簿、介绍信等。

1984年4月6日,中华人民共和国国务院发布《中华人民共和国居民身份证试行条例》,第一代居民身份证的形式被确定为聚酯膜塑封的单页卡片。

1984年至1985年,北京、上海、天津等大城市开始发放居民身份证试点工作。

1985年9月6日,《中华人民共和国居民身份证条例》的发布标志着我国身份证制度的正式确立。自此,公安机关开始依法颁发和管理第一代居民身份证。

1986年11月28日,公安部公布《中华人民共和国居民身份证条例实施细则》。

1988年5月9日,国务院召开了颁发居民身份证工作电话会议,要求各地“确保建国40周年前夕完成5亿人的发证任务”,并提出了明确要求。

1988年10月25日,公安部召开全国加快颁发居民身份证工作电话会议,提出要确保发证任务的完成,如期在全国实施居民身份证使用、查验制度。

1989年9月15日,国务院批准公安部发布《在全国实施居民身份证使用查验制度的通告》后,全国各地都制定了本地区使用、查验居民身份证的具体规章制度,并积极组织贯彻实施。

1991年10月,全国累计制发居民身份证7.55亿张,提前完成为期5年的集中发证任务。

2003年6月28日,全国人大通过《中华人民共和国居民身份证法》,代替了《中华人民共和国居民身份证条例》,扩大了证件发放范围,确立了第二代身份证的设计方向:居民身份证具备视读与机读两种功能。

2004年1月1日起,《中华人民共和国居民身份证法》开始施行。

用户登录

还没有账号?

立即注册