1923年民国第一大案 临城劫车案

| |

| 当时的英国使馆 |

民国初期,劫持绑架事件频繁发生,但发生在山东临城的一起火车劫案,却显得与众不同。之所以如此,不仅是因为此案被劫持的人数众多,更因为被劫人质中还包括了不少外国人!这使得临城劫车案在当年不但受到了北京政府最高当局的重视,而且还一直被国际社会所关注。这件差点儿引起国际纠纷的劫车案,甚至被人们称为“民国第一大案”。那么,整个事件的来龙去脉到底如何,劫匪们的动机又是什么呢?

1923年5月6日清晨,由南京开往北京的第 2次特别快车,沿着津浦铁路向北疾驰。这列在当时堪称豪华的火车被称为“蓝钢车”,在头等车厢里载有许多中外记者和外国旅客。当列车运行到山东省临城与沙沟之间的地段时,列车司机突然发现,前面的铁轨被拆除了一段,于是急忙刹车。但还没等列车停稳,四周就响起了激烈的枪声,成群的持枪匪徒拥向列车。喊杀声中匪徒们强行爬进列车,开始肆无忌惮地抢掠。对于那些反抗的旅客,劫匪直接开枪了事,一位睡在头等车厢中的英国人,因为向匪徒扔了一个水壶,竟被当场击毙。

随后,这一千多名匪徒把所有的乘客赶下了车,并当场劫走了一些乘客作为人质。

原枣庄市政协主席王允林:“当时是劫持了美国、英国、法国、还有意大利、墨西哥外国的乘客39人,劫持的国内的乘客是30人,共计是69人。”

被劫的外国人质中有不少还颇有来头,包括两位美国陆军少校和美国《密勒士评论报》的资深记者鲍威尔,还有美国石油大王洛克菲勒儿媳的妹妹露茜·奥尔德里奇,她的父亲甚至还是美国国会的参议员。

| |

| 当时的日本使馆 |

为了躲避官方追捕,匪徒们押着中外人质迅速地钻进了山区,那些被突如其来变故吓坏了的人质们,根本不知道这群匪徒会把他们带到哪里,只得跟着匪徒开始爬山,那位美国小姐露茜在其脱险后的文章里写下了当时的经历。

露茜判断,这群凶恶的歹徒看来暂时还不会对人质下什么毒手。

侥幸没被匪徒劫走的乘客马上向官府报告了火车被劫的消息,当地官军问讯后急忙追击,数小时后便与匪徒们接上了火。结果,混战中一位美国人质又被流弹打死,其他人质于是纷纷挥舞白手巾,请求官军不要再开枪。官方看到有外籍旅客在,便也不敢贸然行动,遂决定暂时回防,等待命令。就趁着官匪交火的混乱局面,露茜居然从土匪那里逃了出来,成为最早证实劫车案发生的外国人。

消息传开后,北京、上海、济南等地的各大报纸均在显著位置刊登了这则新闻,一时间,舆论纷纷,国际震惊。

交通总长吴毓麟在事发当天中午便急电直、鲁、豫巡阅使曹锟和山东当地官员,要求他们火速发兵会剿,并要求山东督军田中玉戴罪立功。

案发第三天,被劫外国人质所属国家的驻华公使向北京政府提出严重抗议。随后,北京十六国外交使团还借机提出要求,要对中国铁路实行“共管”。他们威胁,如果不立即照办,将重演“八国联军”攻进北京的历史壮举。日本虽无侨民被劫,但也鼓吹各国组织互路队,直接开往津浦铁路。

| |

| 当时的美国使馆 |

上海的美国侨民电请美国总统迅速营救人质,北京的美国驻军也要求采取直接行动,美国国防部长甚至向国务卿建议立即出兵中国。案发第四天,公使们又提出要求,外国使团要组成军事委员会调查中国铁路沿线的防务;他们还规定,北京政府必须在三日内将全体外国人质救出,否则每隔24小时需赔款若干,北京政府迅速陷入了剿抚两难的境地。

当时的北京政府实际上控制在北洋直系军阀手中,此时,直系军阀已经先后击败了皖系和奉系军阀,从形式上完成了对中原地区的控制。但实际的情况是,直系兵力所能控制的只有“点”和“线”,有时甚至连线也不能完全控制。

据史料显示,在当时,山东是全国土匪问题最为严重的省份之一,全省30个州县就有土匪三万多人,各种枪支两万多支。

按照以往经验,碰到这种土匪劫案,北京政府首先考虑的就是用武力解决。但这次的火车劫案却非同一般,人质中有外国人的事实,使他们不敢轻举妄动。各国公使怕伤了侨民生命,虽然一天几次催促民国总统黎元洪想办法,但又坚决反对动用武力。投鼠忌器的北京政府为此慌了手脚,把一切政务都停了下来,集中全力讨论营救外侨问题。

那么,这些劫匪到底是些什么人呢?回答这个问题到是不难,匪徒的背景很快就搞清楚了。他们是活跃在山东南部抱犊崮山区的一群土匪,自称“山东建国自治军”,专门与官府作对,匪首便是孙美珠、孙美瑶兄弟。

这孙氏兄弟是什么来历?他们为什么要对这趟火车下手呢?其实,孙美珠、孙美瑶兄弟原本不是土匪,最初,他们只是生活在土匪众多的抱犊崮山区中的平头百姓。

| |

| 军阀吴佩孚 |

这个村子是北庄村,枣庄市山亭区阜城乡北庄村,是孙美珠、孙美瑶的故乡,它处在枣庄北15公里处。孙美珠、孙美瑶是兄弟六人,孙美珠是老大,孙美瑶是老五,孙桂枝呢,总掌柜的是孙美珠的堂父。孙美珠、孙美瑶开始的日子是比较殷实的,三顷来地也就是三百亩地,有牛有骡,还开得酒店油坊,生活非常殷实。

可是,作为当地比较有名的富裕人家,孙家在当时自然也少不了被附近落草为寇的匪徒勒索骚扰。

后来土匪还把他的父母绑到山上去了。他的父亲孙桂哲活活地气死了,已经气死了。孙美瑶看到这些情况呢,就和老五商议,老五比较有主见的。跟他商议,他说,与其过这样的日子,受气的这样的日子,咱到不如咱去干去。老五孙美瑶说的行,可以。就把他家里房子烧了,把家里的地卖了。开始置了十来条枪,就这样开始就干起来了

孙氏兄弟直接拉起来的队伍,不过四五百人,但山里原有的几股土匪,后来也跟他们合流,并公推孙美珠为首领。他们对外号称有4000多人,其实连3000人还不到,有一半以上的人甚至连枪都没有。但就是这样一个队伍,经过几年的发展也逐渐壮大了起来,成为各种政治势力争相拉拢的对象。

在案发前一年的夏天,大哥孙美珠被直系军阀围剿时打死,弟弟孙美瑶率众继续顽抗。案发前一个月,孙美瑶和1000多残匪已经被负责围剿的山东督军田中玉率部打压在了抱犊崮,面临弹尽粮绝的危机。孙美瑶还有个堂兄叫孙美松,同在附近落草,也已经被官兵围困了近一年,形势十分危急,屡次派人来要求孙美瑶发兵解围。这些危难的情况会不会是导致孙美瑶等人铤而走险的原因呢?

孙美瑶等人盘踞的抱犊崮四周群山环绕,对外交通只有主峰抱犊崮的悬崖下,有一条向西南到达枣庄的大道,而这条大道也只有从枣庄到山口之间的一段可以通行牛车,其余的道路大都须经危崖峭壁,非常险绝。扼守抱犊崮,进可以攻,退可以守,因而此处常成为兵家必争之地。抱犊崮的地形本身就易守难攻,再加上此时山上多了中外人质,围山的官兵便更加忌惮。

| |

| 交通总长吴毓麟 |

从孙美瑶的所作所为来看,他的目的似乎并不简单。因为,他们不单只是拦截列车抢劫财物,而且还绑架了如此众多的乘客甚至外国乘客作为人质,他们到底想要什么呢?

孙美瑶的要求很快便提出来了,劫车得手之后,他听从叔父孙桂枝的意见,首先释放了四个外国女人质传话。实际上,这个50多岁的孙桂枝才是这群土匪的真正头目,论智谋和经验,他远在25岁的孙美瑶之上,匪徒们也都叫他“大当家的”。

孙桂枝让外国女人们向官方转达了一堆要求:

南开大学教授姜沛:“比如说围攻抱犊崮的北京政府的军队全部撤离,这是一个,山东督军,山东省长下台,这是一个,另外一个就是要求惩办造成二七惨案的吴佩孚,还有从外国人手中收回胶济铁路的使用权等等这样条件。此外还包括收编匪军为一旅,并以孙美瑶为旅长和补充军火等。”

劫走人质却又不提赔款要求,匪徒们的动机实在出乎意料。匪徒放走四个女人后,又派人从山上送下来一封信,信是上海《密勒士评论报》的记者鲍威尔写的,信中以外国人质的口气,劝告中国政府军队切勿攻山,务须和平解决,信后还附上了全体外国人质的签名,信上说:“被难旅客,除华人外,有属英、美、法、意、比诸国之侨民数十人,警告官兵,勿追击太急,以致不利于被掳者之生命。”

可是,还没等官方针对此信做出反应,孙桂枝又差人下山改口说,要求将他们改编成3个师,并提供相应武器、粮饷。看来,孙美瑶劫车的目的是在于解抱犊崮之围,收编他们为国军,并不是索要赎金,那他为什么要打外国人的主意呢?

他抓住了北京政府害怕帝国主义列强的心态所以他敢漫天要价,这些条件提出来以后北京政府当时感觉到非常为难。

官方不愿接受匪徒威胁,拒绝了匪徒的所有要求。哪想匪徒们当真开火示威,杀死了5名中国人质,并扬言,如果官府不马上答应他们的要求,他们接下来将枪杀外国人质。

| |

| 匪首孙美瑶和外国人质 |

南开大学教授王光明:“劫持外国人质所引起的舆论的关注和国际的关注应该说使北洋政府面临一个最大的压力。而这个压力恰恰是孙美瑶达到自己目的的一个最重大一个筹码。”

南开大学教授姜沛:“那么孙美瑶在这个期间,他一开始把条件开得很高,北京政府不可能答应。不可能答应双方就陷入僵局。

这样一来,被绑外国人所属国家的公使、领事们再次向北京政府施加压力,希望不要对绑匪操之过急,以确保被俘外国旅客的安全。原本北京政府和山东驻军试图以武力围剿的计划,不得不因各国的强烈反对而改成了招抚。

于是,众多受命参与同匪徒谈判的政府大员,纷纷从北京、济南、徐州各处赶来,他们有山东省督军田中玉、省长熊炳琦、交通总长吴毓麟等。

案发第10天,北京政府和绑匪方面进行了第一次正式谈判,谈判地点设在了枣庄的中兴煤矿公司。山东督军田中玉和山东省长熊炳琦亲自出马,代表官方与匪方进行了谈判。针对匪方提出解围和收编的要求,官方的态度是,除了补充军火的条件外,其它都可以接受,官方还提出,希望匪方能够分三批释放所有的外国人质。匪方对官方的回应比较满意,只是在双方准备签字时,他们又提出了一个要求,希望外国人和当地士绅一同签字担保官方履行条约。这是因为,匪方对以往官方曾经有过背盟杀降的事情深怀戒心,但是匪徒们的这个补充条件最终也被官方接受了。

南开大学教授姜沛:“就是说,北京政府后来也慢慢的看到了,孙美瑶他大概的底线就是他能够被招安,成为合法的政府军队,达到这个目的,他可能其它的条件都是次要的。”

| |

| 当时的法国使馆 |

谈判如此顺利出乎很多人的意料,签字后,一直呆在驿馆打牌的交通总长吴毓麟自告奋勇愿意入山为质,交换外国人质提前释放;接着山东省长熊炳琦也愿“附骥尾”,偕同上山。消息传到北京,总统黎元洪马上打电报嘉奖两人的忠勇,还劝他们提早回到北京。

签字后第二天,山东督军田中玉下令政府军解围撤退,并委任孙美瑶为招抚司令。但就在他派人拿着命令上山宣读时,孙美瑶却突然却变了卦。他当着官方代表的面,扯碎了委任令,并且致函田中玉,自称建国自治军总司令。他还否认了官匪所签订的和平条件,宣称,必须等到政府军完全撤退,并接济了山中粮食后,他才能召集山中的众领袖举行会议,提出匪方的所谓正式条件。

南开大学教授王光明:“事件发生以后土匪的内部有一种力量要求适可而止,事件到此为止,尽快的了结。还有一种意见是要求把事态扩大,看到了列强参与已经对政府的压力加大希望得到更多的实惠,所以土匪内部力量所想表达到的意向也不完全一致,在这种情况下就使得孙美瑶在这个事件的处理上也有所波动。”

孙美瑶提出了比以前更为苛刻的条件,孙美瑶的条件越提越没谱,双方谈判眼看就要破裂,时间分分钟地过去,各方的怨责交集于北京政府。担心官方改安抚为围剿的外国公使们再次紧张,他们接连照会北京政府外交部,阻止政府军改安抚成围剿。

眼见双方谈不拢,山东督军田中玉立即赶往北京,坚决主张围剿。

田中玉的意见得到了大多数人的支持,内阁总理张绍曾也主张围剿。可是这个计划最终还是泄漏了出去,外国公使们再次强烈反对,因为他们关心的只有匪徒手中的外国人质。北京政府和田中玉不得不急忙解释说,剿匪不过是表面的恐吓,实际上是“明剿暗抚”,恫吓匪方放弃过为苛刻的条件罢了。

| |

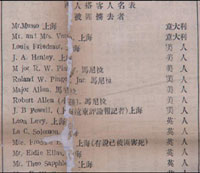

| 被劫外国旅客名单 |

田中玉返回山东前便开始进行了围剿的部署,然而毕竟武力围剿的计划要考虑到外国公使们的态度,所以官军除了围困之外的进一步举动仍然没有,官匪双方再次进入了僵持阶段。

| |

| 外国人质美国人鲍威尔 |

在官匪双方僵持期间,前往临城的外界人士越来越多,大批国内外的记者云集小城;上海总商会救护队、美国红十字会也赶到临城,他们被允许给山上的人质送去了食物和药品,条件是人质们有的,匪徒们也要有;匪方也因为有了食物,使前来投奔入伙的人日益增多,人数由原先的1000人激增到了3000人。山下围剿的官兵也越聚越多,将抱犊崮围了个里三层外三层,好似铁桶一般。负责督促谈判的美国军官甚至提议,干脆挑选50名美国海军陆战队队员组成突击队直接冲上山营救人质算了,这个建议甚至还被送饭上山的人递到了美国人质鲍威尔手中。

鲍威尔看见这个纸条就和几个美国人质,进行了讨论,讨论以后就说这决定不行,我们这个命,如果他们这样的话我们的命保不住,所以他不同意,就又写了一个纸条送出去了。

为了防止政府闯上山劫走外国人质,匪徒们开始将外国人质移往抱犊崮山顶的洞穴内。他们在山顶周围掘有壕沟,中间构筑了地洞用来收容俘虏,还有三个蓄水池和不计其数的大小水缸,用以蓄积雨水。

地洞内关押了众多匪徒过往绑票的人质,有的人质被关押的时间长达三年以上,他们枯坐等死,像老僧入定一样。由于被匪徒看做“废票”,因此所受的待遇更为恶劣,一个个瘦得都像皮包骨头的活骷髅。当这些消息在报上传出后,激起全国朝野的愤怒。

外国人质们是用绳索吊上山的,其中以63岁的英国人史密斯年纪最大,他是因为患了失眠症,特地到中国来“旅行疗养”的。现在被悬吊在半空中提到山上去,使得他失眠症发作得更加厉害。幸亏此时山上的人质已被允许和外界通邮,所以被劫的外国人还可以从山下得到接济,史密斯才拿到了勉强应付的安眠药。

| |

| 谈判地点枣庄中兴煤矿 |

这些被绑架的外国人还有言论的自由,上海《密勒士评论报》首先发表了鲍威尔在山上写的“匪窟通信”的随笔,文章描写了俘囚的生活和山中的风景,似乎表明一切都还算平静。

时间就这样一天天过去,匪徒终于有些沉不住气了。毕竟,绝大多数的匪徒还是希望能够被政府招安收编,包括孙美瑶。

枣庄市政协许志强:“孙美瑶这个人来讲呢他是血气方刚,但是敌方的势力太大了。曹锟、吴佩孚他们的势力特别大,你奉系打不过他,皖系被他打败,孙中山被他打败,你怎么能和他搏斗啊,小胳膊拧不过大腿。所以这时候,只有一条路,你不是死就是活,也就是收编招安最好。”

南开大学教授姜沛:“北京政府的军队已经将这个抱犊崮/围困了一个多月,在弹药在粮食在各方面供给严重不足情况下。孙美瑶知道他已经坚持不了多久了,最关键的他被包围了不可能再转移他其他地方,这是他惟一的机会。”

于是,孙美瑶在外国人质中,找到了一位曾在一次大战中获得过勇士勋章的法国人,让他携带匪徒新的条件下山接洽。新条件要求,政府军必须撤回原防。由于匪徒们害怕这个法国人就此一走了之,所以,在他下山前还特地让他宣誓保证,自己传完信后一定回山。不料,此人果真一去不复返。匪徒们十分惊讶,他们纷纷摇头感叹,说没想到外国人竟也如此不讲信用,更何况这个外国人还是一个驰名的“勇士”!

由于政府军依旧拒绝后撤并且态度日益强硬,再加上那个法国人下山一去不返,孙美瑶只得又叫记者鲍威尔宣誓下山,限他24小时内回返。

| |

| 山上的外国人质和劫匪 |

鲍威尔又带去了匪方最新的三个条件: 第一,发给匪军六个月的军饷;第二,收编匪军1万人;第三,任命张敬尧为山东督军。可是,官方还是拒绝了匪方的这三个要求。鲍威尔也算遵守誓言,当天便返回了匪窟。

南开大学教授姜沛:“北京政府一开始比较紧张杀了人质 ,下一步是不是还要杀人质,但后来慢慢的知道,他实际上对外国人质不敢动。他对外国人质一直是非常优待。所以说谈判的态度也在逐渐地强硬。”

第二天,田中玉从北京回到临城,他命令部队加强合围,并派飞机绕山投下传单。看到此景,匪徒们更加惶恐。孙美瑶又派鲍威尔带了两个比较让步的条件下山,这两个条件是,政府军解围撤退和收编匪徒共两个旅。田中玉马上提出了两个反条件:其一,先释放三分之二的外国人质;其二,匪徒有多少杆枪,政府就收编多少人。

5月31日,匪方将3个外国人质送下了山,其中就包括了那个年老多病的斯密斯。 这位因治疗失眠而来到中国旅行老先生,恢复自由后顿时成为了新闻人物,他发表了一篇通讯,叙述了他被掳的感想。

时间进入六月份,谈判在多方的努力下,似乎有了些许进展。但最终的协议仍旧没有达成,官匪双方之所以谈不拢的原因在于彼此的不信任。官方惟恐接受了条件后,匪徒不但不放人,反而再次要价,匪方则更担心放了人后,官方会把之前答应的条件推翻。就是这个结,如果无法解开,一切都是白费,难以相互信任的官匪双方就这样僵持着。

参加谈判的安德森看透了这一点,于是想出了一个双方互交保证书的办法。在征得了田中玉和孙桂枝同意后,由安德森出面替官方作了担保,保证官方绝对履行收编条件。

| |

| 劫匪的盘踞地点抱犊崮 |

安德森及所有证人均在保证书上亲笔签上了大名。匪方则由老匪首孙桂枝出面做了担保。

可是,官匪双方虽然签了字、画了押,但匪方仍旧有所顾虑。孙桂枝想来想去,始终觉得,一张纸到底能有多大用处呢?官方到时候真要翻脸不认账,这张纸又当不了免死牌!于是,孙桂枝告诉孙美瑶,再等等,再看看。这样,匪徒们还是继续一天天地拖着,迟迟不肯把人质全放出来。

看到匪徒再次耍起无赖,田中玉等人实在耐不住性子了,索性要来硬的。但徐海镇守使陈调元却建议再等等,他表示,自己可以上山与匪徒们最后再做一次谈判,如果实在不行,再打不迟。

陈调元来临城的时候还带了两个旅的人马,目的是准备协助山东官军进行围剿。陈调元此时敢自告奋勇上山,恐怕和他有这两个旅的嫡系部队不无关系。如果匪方最终释放了人质,田中玉却突然翻脸,要向抱犊崮进攻,这两个旅为了他的安全,就会用武力制止。反过来,若是匪方既不释放人质,又不让他下山的话,那这两个旅就会首先全力进攻,这一点也是匪徒们不能不顾虑到的。所以尽管别人认为上山是件凶险的事,但他却完全不用担心。

孙美瑶等人看他态度平和,毫无拘束,真像到了老朋友家里一样,因此对他很是亲热。当天,孙桂枝便让人先把一部分外国人质和六个中国人质送出了山,持续了一个多月的僵局就此打开。陈调元上山时,还带着官方送的2000套军服给匪方,并运送粮食接济匪区,这显示双方立场已经极为接近,再加上陈调元这次的笼络,使匪徒们的顾虑逐渐打消。

然而,匪徒们多少还是留了心眼儿,孙桂枝、孙美瑶叔侄,执意把陈调元等十几人留下,这实际上就是留着他们作为抵押,让山下的官军也不敢轻举妄动。

| |

| 当时报纸针对劫车案的报道 |

田中玉看见和谈已经成功,问题接近解决,于是便先行回到了省城,临走前,他指派军务帮办、第五师师长郑士琦留在临城办理善后事宜。此前,北京的外国公使们曾经有一个决议,决议要求各国驻华武官组织一个委员会,分别前往中国各铁路沿线调查绑架案情况,北京政府迫于压力,只得允许他们自由行动,并明令有关人员予以协助。

各国武官团到达临城时,因为郑士琦没有到火车站去欢迎这些“洋大人”,使得他们大为光火。郑士琦请这些外宾午宴,他们竟集体不去,郑士琦知道原委后,便赶来赔了许多不是,又是道歉又是说好话,最后这些“洋大人”才勉强接受,大模大样地前往参加宴会。

当天,他们让中国军官带路,乘马前往抱犊崮山区侦察路径,其实这也不过是一番做作,根本侦察不出什么名堂来,因为这个时候,土匪已经表示接受招安,外国人也都已经释放。

孙美瑶随同陈调元下山后,和郑士琦签订了和平条约,当天陈调元又陪孙美瑶回山进行了人员点验,点验结果,全部匪军的实际数字只有3000人,有枪的不到1200人。匪巢中无论男女老幼,一律给以免死证,有不愿入伍的,准其缴械遣散,个人财物准其携带回家。 随即,最后一批8名外国人质全部释放,13日这些人全部回到了上海。至此,临城劫车案中的所有外国人质全部获释,北京政府这才算松了一口气。

协议签字后,匪军正式改编为了山东新编第十一旅,孙美瑶当上了旅长,众头目也分列团长,营长不等,并指定郭里集为该旅的防区,老当家孙桂枝则当上了旅部的军需长。

孙美瑶干了一场轰动世界的绑票案,又被和平招安,实在好不得意。但实际上,他也只做了六个月的旅长便没命再做了。

| |

| 参加谈判的美国人安德森 |

临城劫车案结束后,外国人并没有善罢甘休,事件涉及的国家联合向北京政府提出了所谓“十六国赔偿通碟”的照会,责令北洋政府给每名外国旅客赔偿八千五百元,事件中被打死的外国人赔款二万元;公使们指名严惩山东督军等有关官员,限令“永不叙用”,提出“以特别编制下的中国路警受辖于外国军官之下”等诸多要求。

此时,正值黎元洪下野,曹锟即将就任新总统之际,需要得到外国人的支持。外国人也正好以完全答应所提要求为先决条件,胁迫曹锟。无奈,新任总统曹锟只得答应。

10月13日,北京政府以批准辞职的方式免去了山东督军田中玉的职位,并下令郑士琦督理山东军务善后事宜,只不过这道命令在结尾又授予了田中玉“益威上将军”的称号。

命令发出后,各国对惩办田中玉一事深感不满。不得已,曹锟又亲自劝说田中玉主动辞去了“上将军”之衔,并向各国赔偿了几十万元,此事才算作罢。

在此期间,外国势力还乘机鼓动采取军事行动来共管中国铁路,他们甚至提出要成立一个由外国人操纵的护路机关。最后,经过各国协商,决定催促北京政府成立护路行政局。北京政府迫于压力,便在交通部之外,增设了路警督办一职和相关机构,直接由北京政府国务院管辖,作为护路机关,各国的鼓噪才告平息。

临城劫车案虽然结束了,但是因为它在当时是一件轰动中外的大新闻,而且劫案的发生,还使外国列强借机向中国政府提出了“铁路共管”这种有损中国主权的要求,所以,很久以来,人们对当年劫匪的动机和事件的背景进行了诸多猜想和分析,甚至有人怀疑,临城劫车案还有幕后的操纵者:

有一种说法是说,劫车案的劫匪是受到了奉系军阀张作霖的指始才实施绑架的。因为当时奉系虽然已经被直系击败,其势力正在退往关外,但也不排除奉系指始手下土匪,在直系统治的核心地区制造混乱的可能。人们这么说的依据是,这群匪徒曾投靠奉系军阀,并受命在苏鲁交界处骚扰。只是因为后来他们被直系军阀围困,情势危机之才决定绑票,以脱险境。

还有一种说法说,临城劫车案有别的幕后主使者,日本人显然实施了阴谋伎俩。被绑架的美国记者鲍威尔在回忆录中写道:“同乘此次列车的外国人中原来还有些日本人,可不知什么原因,到徐州车站时,他们便在中途下了车,神秘地消失在茫茫的夜色之中。”当时,控制山东的直系军阀是亲英美的,很有可能是日本为了在山东挑起国际事端而为难直系政府,进而趁乱攫取更多利益,才暗中策划了这一劫案。

| |

| 被释放的外国人质 |

山东当地的报纸在当时这样评述说:“此次的劫车案,不能单纯认为是土匪的性质,实含有政治意味,此案受到了以扰乱地方为任务的某国浪人的协助。做此劫车之举,更由浪人作探,侦察旅客之人物,认为可劫,始行动手。”报纸分析说,大概匪徒们关心的只有财物,而挑动劫案的人却恐怕怀有政治目的,很重要的是挑起国际争端,挑拨中美关系。报纸反问说,为什么此次被劫的外国旅客中美国人最多,却独独没有某国人?显然,某国人指的就是日本人。这样的分析似乎也有一定道理,不然,一群乌合之众组成的土匪又怎能知道车上会有外国乘客,而且土匪中竟还有通晓英语的翻译!更有甚者,连匪徒们自己都承认,当时山上深得匪首孙美瑶信任的军师恰恰是一名日本浪人,此人在案发前3个月才来到山上入的伙,而那时正是群匪被山东督军田中玉率部围攻正紧的时刻!!这让人感觉,劫案背后似乎的确藏着什么阴谋!

这些情况表明,确实有日本人参与了当年的劫车案,但到底日本政府有没有在幕后进行策划呢?恐怕已找不到太多的证据。

用户登录

还没有账号?

立即注册