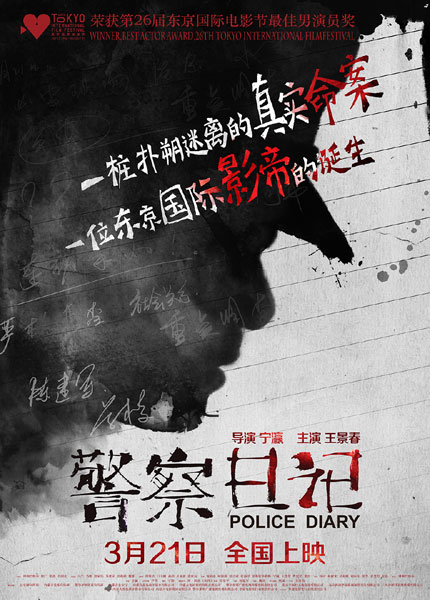

李星文评《警察日记》: 非典型的英模电影

作者:著名影评人李星文

宁瀛导演的《警察日记》是一部不一样的英模电影。没直给,没朗诵,没上催泪弹,也没选霸气十足的国字脸当主角。

影片的主角实有其人,是公安战线上的先进典型郝万忠。郝万忠生前并非普通一兵,而是鄂尔多斯的一个公安局局长。论级别只是科级干部,论能量可是一个县级市当中执掌武力的大总管。一般而言,能在基层治安生态中压住阵脚的人,必得威风凛凛、杀气腾腾,这才符合公众的想象。查看过郝万忠的遗照,虽非浓眉大眼、脸挂严霜,可也着实带着肃杀之气,可当震慑宵小的门神之用。然而,扮演郝万忠的王景春不是貌相庄严的演员--他是标准的百姓脸,丢到大街上便“雪落梅岭寻不见”。选他做男一号,也就意味着这部电影不会走慷慨激昂路线,而会是“从群众中来,到群众中去”的平民叙事。

曾国藩观人四法:讲信用,无官气,有条理,少大话。这种人未必是能干的人,但一定是靠谱的人。有意思的是,这四句话都可以用来描述《警察日记》中的郝万忠。先说有信条:进入刑警队头一天就遇到惊天血案,他立志要抓住凶手告慰亡灵。不幸的是,这个案子成了韩国电影《杀人记忆》那种悬案,穷14年之功也无法洞穿真相。郝万忠心心念念于此,魔障梦魇于此,猝然倒下仍然执念于这个未曾签字画押的心灵契约。

再说无官气:拒腐防变不稀奇,为民请命喝大酒就出乎意料。他在办公室里前脚拒绝了一个送烟送酒送现金的老板,后脚就为家乡修路还缺20万元而求到人家门下。按照我们熟悉的套路,警察头子可以一个颐指气使的电话就把事摆平,也可以在夜总会的包间里喝令马仔般的老板拿钱,可电影中却是老板反客为主,局长反主为客,在“鸿门宴”上喝下了20杯酒才换得20万元。这要说出去,直令整个官场“蒙羞”:喝大酒揽活儿那是采购员和公关小姐干的事,局长大人这么做,折了自家威仪,长了奸商威风,以后谁还当警察?

郝万忠喝了酒,办了事,也训了人,端正了价值观,这段看得我心头凉风飕飕。有条理那是不消说了,否则就不会在长期搁置监控录像中发现蛛丝马迹,破获鞋店杀人案。少大话也是编导刻意强调的,不循私情他会说“别说是姑父,你(他的哥哥)来了也不行”,强行“化缘”他会说:“你说这个(规定)做甚,你是我哥”。

一切从人心柔软处出发,一切从情感共鸣点生发,尽管旁白里屡次说他“说话冲”“脾气不好”“民警怕他”,可是那种“慈不掌兵”的感觉就是出不来,“一将功成万骨枯”的铁血也没有。东京影帝王景春以演片警的姿态演局长,把自己融化进了周围一圈非职业演员中,奉献了不同于“英模报告团”惯常塑造的“超人”的形象。

文学策划芦苇擅长电影蒙太奇,镜头看似跳跃,内在关联递进,片子里有他的痕迹。导演宁瀛擅长纪实叙事,把镜头对准市井百态,用长镜头营造生活质感,是她驾轻就熟的本事。片中有惊悚的成分,小女孩关门的镜头反复出现,不祥的情绪屡屡缠绕观众心头。影片用记者追访的形式回溯往事,14年间的闪光点被情感线索穿起,每一段都对应着他的一个人格侧面。回头复盘的话,会发现这些章节都可以用“公而忘私”“刚正不阿”“平易近人”“父子情深”等主流话语来概括,但经过编导润无细无声的铺垫和勾连,看下来并无违和感。

用户登录

还没有账号?

立即注册