上半年全国公安涉枪舆情研究报告

编者按:昆明“3•01”暴恐案发生后,提升反恐处突能力成为公众对政法机关的共同期待。在此背景下,公安部部署武器警械专项训练、各地加强民警配枪巡逻、鼓励民警依法用枪等新举措受到广泛关注,并得到多数网民的支持。但相比往年,今年上半年警察涉枪新闻报道量出现猛增势头,少数事件还引发了较大规模的舆论质疑。法制网舆情监测中心对其中60起事件的相关报道进行深入梳理,分析涉枪事件引发质疑的原因,并对政法机关如何处置涉枪舆情事件提出建议,以供参考。

一、 舆情背景

从新闻报道数量来看,2012年、2013年上半年的警察涉枪新闻报道量较为稳定,在2014年上半年则呈现出爆炸性增长趋势:以“警察”和“枪”为关键词的搜索结果已达43.6万,约为2013年同期的877倍。同样值得关注的是,2014年上半年以“警察”和“击毙”为关键词的搜索结果(4.5万)也达到了前一年的84倍。

警察涉枪新闻报道量的骤增反映出当前警察用枪的新形势。依法使用武器警械是法律赋予公安机关的职权,也是公安民警有效履职的基本功,而现实中,基层民警“不敢用枪、怕用枪”的现象较为普遍。昆明“3•01”暴恐案之后,有专家对这种现象发表评论称“公权力在应该出笼的时候被横加桎梏,那么最终就得以无辜百姓的流血收场”,以此呼吁有关部门放宽警察用枪限制。

4月3日,公安部部署开展为期3个月的武器警械专项训练,训练重点是街面执勤巡逻等一线公安民警,着力提升基层民警的应急处突能力。随后,各地开展专项训练、鼓励民警依法用枪、遇暴恐分子可直接开枪等消息频频见诸报端。相应的,警察涉枪的具体事件也成为媒体关注重点,警察用枪、丢枪等相关报道随之进入公众议程,引起热烈讨论。

二、 舆情趋势

法制网舆情监测中心选取今年上半年发生的60起警察涉枪事件相关新闻报道,分析当前警察涉枪事件及其新闻报道呈现出的一般特征,并揭示此类事件中的舆情发展规律。

■ 时间分布:昆明暴恐案后涉枪报道激增

今年第一季度的涉枪事件为15起,第二季度增至45起,是第一季度的3倍。以昆明暴恐案为节点来看,增长趋势更加明显:86.7%的涉枪事件发生在昆明“3•01”暴恐案之后。这说明,涉枪事件的骤增可能与当前反恐工作中鼓励警察依法用枪的新形势密切相关。

■ 地域分布:涉20个省市自治区,广东居首

梳理相关新闻报道发现,今年上半年发生的60起涉枪事件分布在全国20个省市自治区。其中,广东有12起,占比20.0%,为最多;云南有6起,占比10.0%,排在第二位;四川、湖北各有5起,其余各省详见下图。这些事件中,云南镇雄男子驾车撞击群众被击毙、罗平民警枪走火致人死亡两起事件引发广泛质疑。

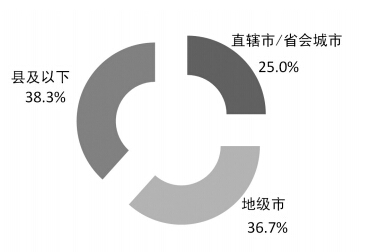

从事件发生所在地来看,直辖市/省会城市占比25.0%(15起),地级市占比36.7%(22起),县及以下地区占比38.3%(23起)。可以看出,警察涉枪事件在市、县两级更为多发。而从舆论反响来看,在引发质疑的事件中,县及以下地区占比较大。这表明,全国各级公安机关尤其基层公安机关在枪支管理、民警用枪能力和舆情应对处置方面还有较大的提升空间。

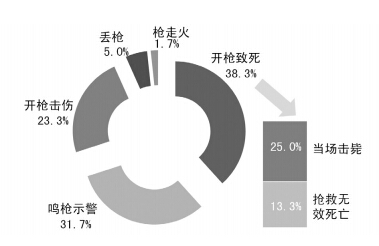

■ 执法方式:开枪致死事件争议最大

从这60起警察涉枪事件新闻报道来看,开枪致死事件占比高达38.3%,其次是鸣枪示警事件(31.7%)和开枪击伤事件(23.3%)。除此之外,还有3起丢枪事件(5.0%)和1起枪走火事件(1.7%)也引发舆论高度关注。在开枪致死事件中,包括当场击毙、击伤后抢救无效死亡两类,其中前者在所有涉枪事件中的占比达25.0%(15起),击伤抢救无效死亡类事件占13.3%(8起)。

从表2数据可以看出,开枪致死类事件的舆论反响最为多元,引发质疑的事件占比为26.1%,获得称赞的事件占比高达43.5%,质疑与称赞并存的事件占17.4%,余下13.0%的事件未引起关注。这说明警察开枪致死的执法方式最容易引发热议,相关部门应提升对此类事件的舆情预警级别。在鸣枪示警和开枪击伤两类事件中,引发质疑事件的占比分别为15.8%和14.3%,说明这两种执法方式的舆情风险相对较低。而丢枪和枪走火两类事件虽然数量少,但引发舆情的几率相当高,这两类事件反映出当前少数民警用枪不当、有关部门枪支管理不够规范,是当前涉枪事件中广为诟病的焦点问题之一。

■ 执法对象:涉弱势群体易引发质疑

在这60起涉枪事件中,有55起事件具有明确的执法对象。新闻报道关于执法对象的细节描述影响着公众对警察用枪行为合理性与合法性的判断。

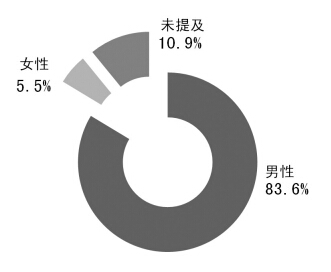

首先,当执法对象为公众眼中的弱势群体时,网友对警察用枪行为的审视更严格,用枪行为产生的后果易引发争议。在警察用枪事件中,83.6%的执法对象为男性,女性占5.5%。当执法对象为女性时,舆论对警察用枪方式、击中部位、伤害程度等的关注度非常高。此外,当执法对象涉及上访、喊冤等经历时,部分公众容易因同情心理而对警察用枪行为产生质疑。例如,在湖北潜江劫持案中,嫌犯为非耕地分配问题上访的经历曝光后,部分网友就曾质疑“击毙似乎带有‘维稳’意味”。

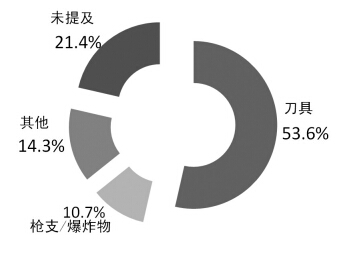

其次,执法对象持有武器情况也对公众态度有影响。分析发现,53.6%的执法对象持有刀具,10.7%的执法对象持有枪支或爆炸物,另有14.3%的执法对象则使用车辆、电击棒等作为武器(图6)。当执法对象使用枪支或爆炸物等危险系数较高的武器时,警察用枪行为几乎不会受到质疑。而在执法对象使用刀具作为武器时,网友通常以其是否对他人造成生命威胁及警察开枪时机、击中部位是否恰当等来判断用枪的必要性。因此,这类事件中,新闻报道对开枪细节的准确描述至关重要。

最后,还有21.4%的事件报道并未提及执法对象是否持有武器,导致部分网友质疑“警察对一个手无寸铁的人开枪”。政法机关在回应此类舆情事件时务必要对当时的执法情况做全面细致的描述,以此表明警方用枪的正当性。

■ 执法过程:危害公共安全行为的认定有分歧

从警方的执法过程来看,用枪情形多种多样,舆论反响也存在差异。在占比最多的盗窃、抢劫类事件(25.0%)中,警察用枪行为较少受到质疑;在劫持事件(16.0%)中,当人质生命安全受到威胁时,公众普遍支持警察果断开枪;在暴恐、袭警事件(8.9%)中,公众的质疑声为零。

……

(全文阅读请参见《政法舆情》2014年第26期)

(法制网舆情监测中心 钟杏梅 付萌 实习生 柳晨 戚宇菡 马莎 李沛炎)

用户登录

还没有账号?

立即注册