恐怖组织“洗脑术”:被高估的影响力

导语

近日,恐怖阴云笼罩,在美国波士顿后,中国新疆也发生了恐怖案件。两案虽无联系,但有个细节却十分相似:新疆的恐怖嫌犯被曝曾观看所谓“圣战”视频,波士顿袭击案嫌犯的家人更直言其“被洗脑”。…[详细]

不止这两起,在很多恐怖袭击中似乎都有袭击者被洗脑的说法,恐怖组织的“洗脑术”,真有这么大的影响力吗?

洗脑确是恐怖组织招募和控制袭击者的常用方式

意识形态灌输:修改教义,将“信仰”变为“极端思想”

修改和曲解《古兰经》,算得上是恐怖组织最常用的洗脑方式之一。乔治敦大学宗教学伊斯兰研究方向的教授约翰·L· 埃斯波西托在他的著作《谁为伊斯兰讲话》中就细致的探讨了这一问题。

他发现,在《古兰经》中其实没有任何与圣战(holywar或者jihad)有关的内容,虽然在其中确有些内容与暴力相关,例如“禁月逝去的时候,你们在哪里发现以物配主者,就在那里杀戮他们,俘虏他们,围攻他们,在各个要隘侦候他们。” 但其后紧跟的经文对此进行了限定:“如果他们悔过自新,谨守拜功,完纳天课,你们就放走他们。真主确是至赦的,确是至慈的。”(《古兰经》9:5)。不过恐怖组织常常会刻意忽视或删节掉后面的限定,而滥用前面有关暴力的内容,宣扬仇恨和报复。

这方面也有案例,早在2002年,基地组织就曾通过伊斯兰国家监狱基金会向美国的监狱提供被有意修改过的,加入了极端宗教思想和反美内容的《古兰经》,希望藉此发展成员壮大组织。…[详细]

消除死亡恐惧:许诺予虚假的荣誉和让被洗脑者“习惯”死亡

由于恐怖组织和暴力的联系,学会如何面对死亡的恐惧也成了洗脑的重要内容。对此,除了定会有的“死后会进入天国”的许诺,恐怖组织还会利用很多其它方法:在2011年9月被美军以无人机击杀的、被称为“网络本·拉登”的安瓦尔·艾尔·奥拉基就十分擅长以“荣誉”激励恐怖袭击制造者。他在2002年于“今日伊斯兰”网站上用阿拉伯文撰写了题为《为什么穆斯林热爱死亡》一文,盛赞巴勒斯坦自杀性爆炸袭击者的激情。2009年2月,他还在博客中写了《支持圣战的44种方式》一文,鼓励人们发动“圣战”,并声称,要资助那些牺牲了的“圣战者”家庭。

除了对成年人,阿富汗情报部门称,儿童也常是恐怖组织的洗脑对象,而对于一些作为“人弹”的孩子,他们还会使用欺骗的手段,恐怖分子会让那些孩子相信随身带着的护身符能够保护他们不受炸弹伤害。而当他们“完成任务”时,将受到英雄般的欢迎,他们的父母也能因此进入天国。

此外,还有一些不常见的洗脑方式,以色列国防军历史局前局长肖尔·谢伊的著作《殉教者:伊斯兰教与自杀式袭击》中就描述了一些恐怖分子如何被洗脑的细节,除了对袭击者进行包括宗教和意识形态的灌输外;为了消除对死亡的恐惧,甚至还会让其在墓地的空墓中躺上数个小时。

让被洗脑者感觉到归属感:给予关爱和肯定,承诺保护其家人

1996年,心理学家Margaret Singer在其著作《Cults in Our Midst》中首次使用“爱的炸弹”(Love Bombing)一词,用于描述教化者用情感沟通让被教化者感受到伙伴的亲密、被赞扬的快乐、家的温暖、友情的共享等,使之沉浸在爱和同情的海洋中。这种策略被广泛的用于宗教团体招募新成员中,也是我们在传销中常看到的情景。

被洗脑者会成为“人线木偶”?

被洗脑者会成为“人线木偶”?恐怖分子也使用了这种策略,他们常常通过在“信仰”上的教诲,以及承诺保护和供养袭击者家人等等方式对加入者释放“爱的炸弹”,从而进一步达到洗脑的目的。斯坦福大学国际安全与合作中心的博士Max Abrahms 研究了世界各地的数十个恐怖团体得出的结果也证实了这一点,他发现恐怖分子往往并不是因为某种政治诉求而进行恐怖活动,他们中许多人是由于社会的孤立(不论是真实还是想象中的)而加入寻找归属感。…[详细]

但恐怖组织的洗脑效果其实是有“水分”的

假象一:被洗脑后恐怖分子才有了“极端思想”

前文提到的奥拉基可算得上最臭名昭著的“恐怖布道长”了,近十多年来,几乎所有针对美国的恐怖袭击都有他的影子:被指控于2009年11月在伍德堡杀害13名战友的美军少校奈达尔·马里科·哈桑,在行动前曾多次与奥拉基用电子邮件交流;被指控于2009年圣诞,尝试用藏在内衣里的炸弹引爆一家飞往底特律飞机的尼日利亚籍英国留学生,也曾为了准备“圣战”前往也门与奥拉基见面;承认于2010年5月企图在时报广场引爆汽车爆炸的巴基斯坦裔美国人费沙尔·沙赫札得,也称他是在与奥拉基在互联网上接触后获得的“灵感”;甚至在奥拉基死后,18岁的美籍阿拉伯裔男子阿戴尔·达乌德也在读过他的文章后,将其视为“激励人心的著作”,并在随后因试图炸毁芝加哥一个酒吧被捕……

也许很多人会以奥拉基与这些恐怖袭击的联系得出结论,认为奥拉基对这些圣战崇拜者进行了洗脑灌输。但与一般的看法不同,密歇根大学的的犯罪学家司考特·阿特然注意到了其中的谬误,他发现:这些恐怖分子其实是主动向这位“受欢迎”的互联网“布道长”靠拢的,他们都是主动寻找奥拉基的联系方式。而在此之前,他们就已成为极端主义者,因此才希望得到进一步的行动指导。与其说奥拉基招募和将他们“洗脑”,不如说奥拉基以他对互联网的熟悉和精通英语的优势,吸引和集中了那些自求走上暴力极端路线的恐怖分子。

其它调查也证明了奥拉基洗脑的作用有限,即便是对他自以为“骄傲”的美军少校奈达尔·马里科·哈桑,其实在与他的邮件中也没有收到什么实际的教诲。根据美国当局调查人员的调查,哈桑虽然曾与奥拉基有过电子邮件往来,但奥拉基的回复都是谨慎而含糊,几无实际内容的套话。而哈桑在现实生活中本就总是愤愤不平。…[详细]

奥拉基善于用网络“布道”,大学教员的经历使他看上去很“文雅”

奥拉基善于用网络“布道”,大学教员的经历使他看上去很“文雅”假象二:被洗脑后恐怖分子会誓死忠于“信仰”

多数恐怖分子虽声称受到宗教信仰的激发,但实际上他们经常对伊斯兰教一无所知。沙特内政部对在押的数千名恐怖分子进行了审讯,当询问他们为什么转向暴力时,发现大部分人并未接受过多少正式的伊斯兰教义的指导,并且对伊斯兰教的理解很有限。沙特官员称,参加针对前圣战者改造计划的人有四分之一有过犯罪前科,而且所犯罪行常常与毒品有关,而这正是教规所明令禁止的。

更典型的例子是参与“9·11”的劫机者,他们也没有严格遵守教规,甚至还喝了酒。…[详细]

假象三:被洗脑后恐怖分子会誓死忠于自己国家或组织

曲解《古兰经》和违反教义还只是一方面,在更小一些的层面,多数恐怖分子甚至都难以做到对自己的国家或组织忠诚,甚至连对敌人的敌意都显得很“随机”。

还是来自斯坦福大学Max Abrahms博士的研究,他发现很多恐怖分子其实毫无“忠诚”可言。比如,“9·11”的部分劫机者最初是计划到车臣去作战的,但他们没有入境所需的文件,只好转而攻击美国;苏联从阿富汗撤军后,“圣战者”们不知道该攻击谁,只好呆坐到新敌人美国到来;巴基斯坦恐怖分子经常“叛变”到另一个背景和目标完全不同的恐怖分子团体;此次波士顿袭击中的兄弟二人也是如此,本来是因为避免在车臣受迫害而来到美国享受庇护,却“恩将仇报”的袭击了美国。…[详细]

在洗脑中获得的极端思想只是暴行的“催化剂”

不满、复仇,甚至单纯的反社会人格,才是绝大数恐怖分子袭击的真实动机

亚拉巴马大学的犯罪学家兰克福特指出,即便自杀式恐怖分子声称是为了一些理念而战,但其实他们和其他自杀式杀人者一样,采取行动往往出于某些更深层、更私人的原因。更多的研究证实了这一点,澳大利亚弗林德斯大学的自杀性恐怖主义数据库(Suicide Terrorism Database)收集了1981至2006年间发生的90%的自杀式袭击的数据。对该数据库信息的分析,使人们得以获得一些关于恐怖袭击者,特别是自杀式袭击者线索:该数据库所提供的证据表明,自杀性袭击者的驱动力并不是洗脑获得的极端宗教信仰,而是混合了各种动机,包括对社会的不满、政治、羞辱、复仇、报复、反社会人格甚至还有利他主义。

香港科技大学经济学系主任雷鼎鸣也认为恐怖分子首先并不一定是狂热的宗教信徒,动力也不一定来自于对事业坚信不移的信念,他们的目标可以非常“世俗”和“个人”,与“天国”无关。胡佛研究所学者杰茜卡斯特恩关于《谁会成为恐怖分子的5个谬误》一文中甚至指出对那些经济前景暗淡的国家中的穷人而言,投身圣战其实只是一个“就业机会”。…[详细]

“洗脑成功”更多是袭击者借极端思想“拔高”自己

袭击者往往是在已经形成极端思想后才主动联系或者加入恐怖组织,参与自杀袭击的动机也十分个人和世俗,种种证据都表明了所谓恐怖组织精神领袖对袭击者洗脑的作用被高估了。洗脑其实并不是“力挽狂澜”,更像是“顺水推舟”。

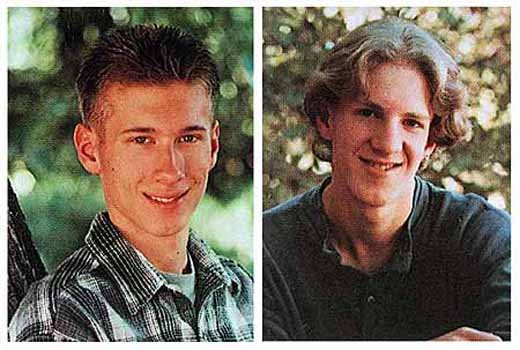

科伦拜校园枪击事件的凶手甚至认为会他们因为枪击案获得尊重

科伦拜校园枪击事件的凶手甚至认为会他们因为枪击案获得尊重美国乔治·华盛顿大学精神病学、政治心理学和国际事务教授杰罗尔德·波斯特的研究也表明了,恐怖组织的洗脑很多时候只是通过简单的灌输,使得袭击者打消对死亡的焦虑。即将他们潜意识里害怕碌碌无为而终的忧虑打消,让他们找到借口,使得其毁灭性的思想找到貌似“合理”的发泄出口,“抬高”自己个人化的杀人或自杀的动机。…[详细]

用户登录

还没有账号?

立即注册