对美国“恩将仇报” 波士顿恐怖嫌犯怎养成

导语

随着美国波士顿恐怖袭击嫌犯的信息浮出水面,人们把关注的焦点转移到嫌犯的身份上。名叫塔梅尔兰·萨纳耶夫和焦哈尔·萨纳耶夫的嫌犯是一对兄弟,他们十年前以车臣难民的身份随家庭迁入美国,并分别获得美国绿卡和国籍,且在美国过上了看似安逸的生活。而受到庇护的二人却把美国作为袭击目标,以至于知名博主方舟子直斥他们为“美国养的白眼狼”。…[详细]

这对兄弟究竟受到什么影响,要对美国“恩将仇报”呢?

美国对嫌犯的家庭确实有恩

嫌犯塔梅尔兰的家乡车臣连年战乱,留在那里近乎身处炼狱

车臣共和国是俄罗斯联邦的一个共和国,历史上由于苏俄政权对车臣人的高压政策(斯大林曾把38.7万车臣人驱逐到中亚哈萨克和西伯利亚境内),很多车臣人憎恨俄罗斯。当上世纪80年代后期苏联体制动摇时,车臣的独立运动就风起云涌,随后叶利钦和普京分别发起战争打击车臣分裂势力,这种打击与车臣分裂势力的抵抗共同制造了这一地区的人道主义灾难。

在车臣究竟发生了什么样的人道主义灾难,通过两个事例就可见一斑。一个事例是,诸多证据表明,由普京政府支持的车臣地方政权首脑卡德罗夫使用“连坐”政策惩罚分裂分子——分裂分子的家属被抓起来,受到拘禁和拷打;分裂分子的家园被焚毁,国际人权观察组织在2008年6月至2009年3月间已经记录下26起这种性质的焚屋案件。另一个事例是,14岁的车臣孤儿扎列梅被分裂分子买走,分裂分子对她使用包括毒打在内的“训练”后,在她身上挂了装满炸药的书包,让她去充当人肉炸弹。

所以平民生活在车臣不仅不安全(大约20万车臣人在两次车臣战争中丧生,占车臣总人口的1/5),而且有可能被推进地狱。于是大量车臣平民涌入周边地区成为难民,1990年代初,萨纳耶夫一家为躲避战火逃离车臣进入周边地区,后经过数年时间辗转抵达美国。…[详细]

美国收留了塔梅尔兰这样的难民家庭,还将他们“扶上马,送一程”

美国向来有收留难民的传统,现行的美国移民政策中,也拿出一定的移民配额给难民——即那些在母国受到迫害或有可以信服的理由担心受迫害者。美国对待难民的特点在于,不仅是收留,还有扶助。考察过欧美移民政策的媒体人李昕总结说:欧洲对待移民的做法冷漠——不给工作或者融入当地社会的希望;而美国更宽厚,有NGO帮助移民自立和找到归属感,对移民“扶上马,送一程”。

看起来,塔梅尔兰一家的确在美国找到了“美国梦”。塔梅尔兰和弟弟焦哈尔逐渐适应了新文化、新语言、新学校和新朋友。塔梅尔兰成为金手套拳击比赛选手,已婚,有一个孩子;焦哈尔曾是坎布里奇一所学校极受欢迎的学生,还拿到了读大学的奖学金。正如《纽约时报》的报道所言:“表面上,他们都过得相当不错”。

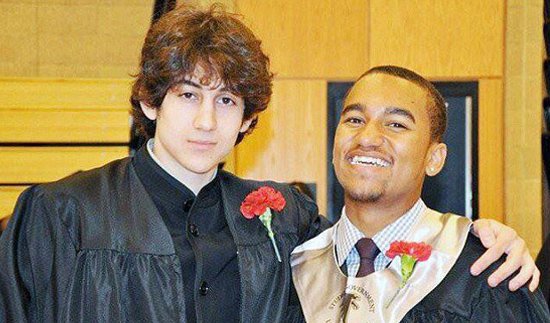

焦哈尔在高中毕业典礼上与同学合影

焦哈尔在高中毕业典礼上与同学合影在2004年一篇报导中,塔梅尔兰曾说:“我爱美国,美国有很多工作职位,这是俄罗斯没有的。如果你肯努力,在这里有机会赚到钱”。他还在2010年刊登的杂志图辑中自称希望代表美国参加奥运会,以及入籍成為美国公民。可见,塔梅尔兰至少在相当长的时间里并不讨厌美国。而弟弟焦哈尔日常表现出了对故土车臣的感情,他关注俄罗斯给车臣人造成的苦难。但这种情感只会驱使他把矛头指向俄罗斯,而非美国。…[详细]

然而这种恩惠没能阻止嫌犯以美国为敌

接触到一些激进宣传或组织后,萨纳耶夫兄弟受到影响

2011年,俄罗斯向美国联邦调查局发送警告,称塔梅尔兰是一个“伊斯兰激进主义的随从者和虔诚的信仰者,自2010年他打算加入不明身份的地下组织后,他改变了很多”。另一份俄罗斯情报显示,2012年塔梅尔兰在俄罗斯呆了六个月,并与一个可疑的激进分子见面。还有一个线索表明,2012年8月,返回美国后一个月,塔梅尔兰开始在网上发布一些不明组织制作和散布的视频。

然而美国联邦调查局却没有得出塔梅尔兰是危险人物的结论,甚至由于疏忽对塔梅尔兰去过俄罗斯毫不知情。而塔梅尔兰及其兄弟却逐渐成为了潜在的恐怖分子。…[详细]

塔梅尔兰在美国生活几年后开始迷失方向

塔梅尔兰在美国生活几年后开始迷失方向“对美国发动阿富汗和伊拉克战争不满”,熟悉的理由

被捕后的焦哈尔供述:他们两兄弟是“圣战”者,因对美国发动阿富汗和伊拉克战争不满,他和哥哥塔梅尔兰决定制造爆炸案,这是“极端主义对美国的宗教怒火”。

类似的理由之前也听到过:企图制造2010年时报广场爆炸案的巴基斯坦裔美国人哈扎德自称“穆斯林战士”,他谴责阿富汗战争、伊拉克战争及在巴基斯坦和也门的无人机打击,他说无人机“杀死妇女儿童,什么人都杀,杀所有穆斯林”。制造了1997年帝国大厦枪杀案的巴勒斯坦人卡马尔则留下遗言:他这样做是为了报复美国、英国、法国以及“犹太复国主义者们”对巴勒斯坦人的行径。…[详细]

但“圣战”或只是表象,他们成为恐怖分子也许另有它因

嫌犯的袭击并非专门针对美国人,目的更可能是制造轰动效应

波士顿马拉松赛是著名的国际马拉松赛事,历年的参赛选手和观众来自五湖四海。今年的参赛选手来自90多个国家。对于袭击者来说,这样的赛事场合并不适合去专门“惩罚”美国人,倒是更适合制造轰动效应,引起全球瞩目。

美国棒球比赛开始前全场为波士顿爆炸案中遇难的中国留学生默哀

美国棒球比赛开始前全场为波士顿爆炸案中遇难的中国留学生默哀前述哈扎德和卡马尔虽然口口声声要报复美国,但选择的袭击地点同样是外国人聚集的标志性场所。…[详细]

制造轰动效应是“自杀式杀人者”的普遍特征

“自杀式杀人者”是指那些通过杀人来达到自杀目的凶手。在临床意义上,这类人的杀人行为实际是自杀行为。所以这类人即便不在杀人后立即自杀或束手待毙,也会表现出“不怕死”的特征。塔梅尔兰在被警方击中后,焦哈尔驾车碾压他的身体,这个举动被警方怀疑为“弟弟帮哥哥自杀”。焦哈尔在被围住后,将手枪塞进自己的嘴里企图饮弹自尽,但子弹只是穿过了他的脖子。警方怀疑兄弟俩人事前可能有一个“自杀协议”,确保两人都不被活捉。

萨纳耶夫兄弟可能是这类“自杀式杀人者”。这类人喜欢让自己的死造成轰动效应,这实际上出于对名利和荣耀的渴求。制造美国科伦拜校园枪击案然后自杀的两名青年哈里斯和克莱伯德,曾幻想史蒂文·斯皮尔伯格和昆汀·塔伦蒂诺两位大导演将会为谁来翻拍他们的故事而大打出手。而萨纳耶夫兄弟大概认为他们死后会被尊称为“殉道者”、“烈士”。

实际上,哈里斯和克莱伯德虽然是土生土长的美国人,也不以“圣战”为目的,却在发动袭击方面与萨纳耶夫兄弟有相似之处。两人同样对美国社会不满,同样计划制造轰动的爆炸。他们最开始打算制造和1995年奥克拉荷马市联邦大楼爆炸案同样规模的爆炸,计划中包含了如事成后逃跑至墨西哥、在丹佛国际机场劫持飞机飞往纽约市撞击大楼等大话。后来计划改成在自助餐厅放置炸弹并埋伏在大门口,在炸弹爆炸后射击所有慌张逃出的人,并接着攻击学校周遭住宅区那些因为爆炸而跑出门看热闹的人;但这个计划因为炸弹没有成功引爆而被迫临时更改。

最近美国一个涵盖16项研究的分析表明,每年每一百万美国人中有2到3人会制造自杀式杀人袭击。…[详细]

犯罪学家认为,“圣战”只是这类人发泄自己人生不满的借口

亚拉巴马大学的犯罪学家兰克福特指出,即便自杀式恐怖分子声称是为了一些理念而战,但其实他们和其他自杀式杀人者一样,采取行动往往出于某些更深层、更私人的原因。这些杀人者都深深感觉到自己是牺牲品并坚信自己的人生被那些欺侮、压迫或虐待他们的人给毁了,至于这个想象出来的施害方是敌对的政府(针对制造自杀式袭击的恐怖分子),还是凶手的老板、同事、同学或是家庭成员(针对赵承熙这类自杀式枪手),并不存在什么差异。兰克福特通过对包括采访、个案研究、袭击者的自杀记录、殉道录像带和证人证词等材料的研究,发现尽管制造自杀式袭击的恐怖分子可能接受了某些组织灌输给他们的一些理念,但他们最初的动机还是希望去杀人和被人杀,这恰恰与大多数杀人狂的动机完全一致。

犯罪学家认为自杀式恐怖袭击者与自杀式枪手实为一类人

犯罪学家认为自杀式恐怖袭击者与自杀式枪手实为一类人也就是说,不是塔梅尔兰们被“洗脑”成恐怖分子,而是他们借恐怖主义来宣泄自己的人生不如意。塔梅尔兰的人生似乎从大学开始走下坡路,先是辍学,然后是失业,靠领救济金和妻子辛苦的护工工作来生活。焦哈尔在上大学后也遇到困境,几乎被学校扫地出门,他还非常崇拜哥哥,受哥哥控制。…[详细]

因此,更应关注个人问题,而不是轻易指向民族性或意识形态

每当发生这样的恐怖袭击,就会引发对民族性、群体特征、文明冲突、宗教、美国霸权等话题的讨论。这次有媒体直呼嫌犯为“车臣兄弟”,以至于车臣共和国总统卡德罗夫急忙发表声明撇清:“他们在美国成长,他们的观点和信仰均在美国形成,你们必须在美国寻找他们罪恶的根源”。而中国网友则习惯于探讨“世界人民对美帝霸权的反抗”。

而另一些人的视角集中在嫌犯的成长历程。有美国学者在《纽约时报》撰文《青少年留美融入社会难,游走边缘压力大》,指出爆炸案“应该促使美国人自我反省。我们是否在使那些在孩童或青少年时,就移民来美国的人融入美国社会方面,做了足够的工作”。这样的评价,应该是更有针对性的。…[详细]

用户登录

还没有账号?

立即注册