科学家破译记忆密码 可推断大脑思维

小鼠接受实验

戴上一顶非常精密的“仪器帽”,就能在电脑显示屏上清楚的“读”出你在想什么——这种科幻片中常常出现的情景,昨天就在华东师范大学脑功能基因组学研究所上演。不过,戴“帽子”的是灰色小老鼠。

该研究所林龙年副教授与美国波士顿大学钱卓教授合作,在世界上首次发现了大脑记忆的编码单元,并使人类能够通过仪器监控直接看到大脑在学习过程中是如何形成记忆的。

这一重要研究成果发表于最新一期的《美国科学院院报》(Proceedings of the National Academy of Science)。

获取大脑密码 小鼠主演“恐怖片”

为了获取大脑记忆的“密码”,科学家设计了一个简单的“恐怖片”,让几只试验用的小鼠充当主角。

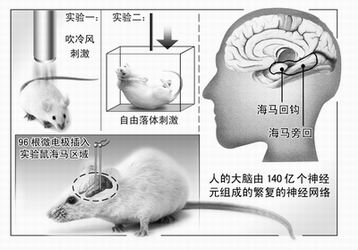

首先在小鼠头上戴一个特殊的“帽子”——这是研究小组研制出的世界上最 轻巧的精细微电极推进器,96根比头发丝细得多的微电极就插入小鼠大脑的海 马区域,这里是形成长久记忆的关键区域。这些微电极能够记录到小鼠260个脑 神经元的活动情况,并将其显示在电脑屏幕上。

然后,科学家设置了三个恐怖情节。一是“月黑风高夜”,就是在特定环境中给小鼠背部突然吹一股冷风,让它毛骨悚然;二是“电梯失控下坠”,就是把小鼠放在特制的小电梯中,做自由落体下降,猛然着地;三是“地震刺激”,小鼠被放在特制小电梯中,然后电梯突然猛烈的左右摇晃。

“由于这些经历能够产生令人难忘的记忆,我们猜想大脑中会有许多神经元参与这些记忆的编码,因此我们希望通过巧妙的实验设计与新记录技术的结合,来探索和破译大脑编码的奥秘。”钱卓博士说。

破译大脑密码 “读”懂小鼠所“思”

事实证明科学家的设想是有道理的。科学家们发现,小鼠每次经历“险境”时,在海马区域的许多神经元对这种惊吓刺激果然有着各种各样的放电反应。而且,研究人员发现,一小撮神经元能够组成记忆编码的神经网络单元(coding units),对于相同的刺激,这一小搓神经元的反应基本相同;而对于另一些刺激,这一小搓神经元可能毫无反应。

很显然,现在可以推断出这些不同的神经网络单元可能对应不同的感受,但是,要真正“读”懂这个小鼠的“想法”,难度非常大。林龙年也认为,要读懂这些密码是整个实验中最艰难的部分。

科学家们通过这些编码单元的激活与否,把每一种惊吓经历转化成一串二进制数字,这种数字化的编码形式使得科学家们能够对不同的个体乃至不同种群动物的大脑编码活动进行直接的比较和分析。

在分析了大量的神经元活动情况之后,林龙年和他的同事们终于“读”懂了这个“天书”。他们现在已经可以根据小鼠神经元的活动情况,反推出当时小鼠是受到了哪种惊吓刺激,正确率100%。

可适用于人类 读人类思维理论可行

虽然目前林龙年的实验对象只是小鼠,但是,这为人类最终破解大脑的记忆密码提供了一把钥匙。因为人脑和鼠脑乃至世界上大多数哺乳动物大脑的“海马”所用编码方式都是一样的,因此,科学家们推测,人的大脑很可能利用同样的原理来完成记忆之外的其他高级认知功能。

这是否意味着,以后在人的脑袋上也戴一个同样的机器“帽子”,然后我们就可以坐在电脑前“看”他在想些什么?林龙年表示这从理论上来说是可能的,但从技术操作上难度太大。

首先,人类大脑有140亿个神经元,目前最新进的仪器也只能读到小鼠的260个神经元,所以要研发出一种能够监控140亿个神经元的“帽子”难度非常大。其次,这个“帽子”要戴到脑子里面去,给人的大脑插上电极还有伦理和实际操作方面的困难。

人脑记忆破解 可研制独立思考机器人

林龙年表示,一旦人类大脑的记忆原理完全被破解,就可以据此研制出具有人类思维方式的机器人,他们能够独立思考,懂得联想,甚至有情有义。这种前景让人又喜又忧,可能是美丽的画卷,也可能给人类带来灭顶之灾。当然,这种构想还非常遥远,但却再次证明了科学是把双刃剑。

实验现场 我听到了小鼠的思考

本报讯(记者 吴华)“咔嗒、咔嗒——”这不是小闹钟的秒针走过的声音,而是一只灰色的小老鼠“思考”的声音。记者昨天在林龙年副教授的实验室中,通过仪器听到了小鼠大脑神经元的活动声,努力听懂这种声音,就是科学家们正在从事的研究项目。

小鼠头上插着一个特制的精细微电极推进器,这是监控它大脑活动的“探头”。为了帮小鼠“减负”,科学家在这个推进器上方系了一个老虎形状的大气球,免得压得小鼠抬不起头来。

这只小鼠正在自己的“窝”里玩玩具——几个木制的汽车、娃娃。从显示器上看,它的大脑神经元活动很平静,“咔嗒咔嗒”的神经元活动声也很均匀。这时,林龙年伸手过去,它机警的躲开,而显示屏上显示的神经元活动立即密集起来,很多原来未激活的神经元都活跃起来,“咔嗒”声的节奏也有所变化。看来,小鼠对于敌人“入侵”产生了一些“想法”。

林龙年坦言,目前他们也没有完全读懂小鼠的心思,只有几种特定的惊吓情况能够读懂,而一些平和的情绪还有待研究。

另据国际在线消息:大脑在学习过程中如何形成记忆?记忆如何才能刻骨铭心?今天上午,华东师范大学公布重大科研成果,对此作出了解答——林龙年博士和美国波士顿大学钱卓教授(现任华师大长江讲座教授、脑功能基因组学重点实验室主任)在世界上首次发现了大脑记忆的编码单元与大脑密码的解读方法。数字化的编码形式使科学家们能对不同个体乃至不同种群动物的大脑活动进行直接比较和分析。

这一重要研究成果发表于最新一期的《美国科学院院报》上。国际神经科学权威、美国科学院院士汤姆·休得豪夫评价此发现“将会对神经科学产生深刻影响,在此领域迈进了一大步”。

“大脑记忆密码”终于被解开,今天上午,在此项研究的所在地——华东师范大学脑功能基因组学重点实验室,研究的主持者之一林龙年博士为记者详细介绍了破译“密码”的全过程。

观察脑活动有了直观“平台”

林龙年博士说,人类大脑是一个由约140亿个神经元组成的繁复的神经网络。但过去我们只能间接地通过对人的行为的测试来观测脑记忆的形成,即使像我们大家熟知的脑电图、核磁共振等检测仪器,也只能观察到大脑活动的一个“笼统”情况。如今他们的这项发现,就如同为人们观察大脑活动搭建了一个直观的“平台”,即通过检测大脑编码单元的活动状态直接解读大脑在学习过程中记忆的形成。

96根微电极插入小鼠“海马”

林龙年问记者,你知道“海马”吗?这是一个与记忆密切相关的大脑结构,因其形似海马而得名;它负责将人们新的经历转化为长期的记忆。海马受损的病人会日复一日津津有味地阅读同一张报纸,还总觉得自己是在看新闻(这一研究的另一位主持者钱卓,于1999年率研究小组,正是通过调节小鼠的海马和前脑中的NR2B基因,在普林斯顿大学制造了著名的“聪明鼠”,揭示了学习与记忆过程中的重要分子机制)。那么,记忆在神经网络的层次上又是如何编码的呢?换句话说,记忆在大脑中的物理形式是怎样的呢?为了获得这个对揭示大脑工作原理至关重要的答案,林龙年与钱卓一起,花了整整两年,运用最新的高密度多通道在体记录技术,以小鼠为对象进行了一系列的研究。

小鼠海马脑区只有半粒米大小,为了尽可能多地观测到单个神经元的活动情况,研究小组研制了世界上最轻巧的精细微电极推进器,把96根比头发还细得多的微电极插入小鼠的海马区域,成功地记录到了多达几百个神经元的活动情况——传统的方法在小鼠上只能记录到几个至二十几个神经元。“这一步非常重要,”林龙年博士介绍说,“假如只能观察到几个神经元,就谈不上对神经元群体的编码进行分析了。”

记忆如何“刻骨铭心”

接下来,研究人员设计了几种新颖的行为模式来研究小鼠的神经编码,一种是在特定环境中给小鼠背部突然吹上一阵冷风,就像武侠小说中描写的在月黑风高之夜,一阵突如其来的嗖嗖阴风会使人顿感毛骨悚然一样,小鼠对这样的刺激会感到惊恐。另一种有趣的模式是,把小鼠放在特制的小电梯中做自由落体下降,如同人们在乘坐的电梯突然失控坠落的过程中所获得的记忆会刻骨铭心一样,小鼠对这种极其刺激的经验也会印象深刻。“由于这些经历能够产生令人难忘的记忆,我们猜想大脑中会有许多神经元参与这些记忆的编码,因此我们希望通过巧妙的实验设计与新记录技术的结合,来探索和破译大脑编码的奥秘。”

其后的实验观察发现,小鼠的海马区对这种惊吓刺激果然有着各种各样的放电反应,根据它们的反应特征,研究人员发现这些神经元组成了记忆编码的神经网络单元。更有意义的是,这些编码单元通过它们的激活状态可以把任何一种惊吓经历转化成一串二进制数字,这种数字化的编码形式使得科学家们能够对不同的个体乃至不同种群动物的大脑编码活动进行直接的比较和分析。在观察到了这一有趣的编码方式后,钱卓教授曾感慨地说:“大脑记忆系统这种精美的操作设计真令人叹服!”

相关链接

“海马”编码方式人鼠一致

人脑和鼠脑乃至世界上大多数哺乳动物大脑的“海马”,虽然神经元数量不同,但所用的编码方式都是一样的。由此,科学家们推测,人的大脑很有可能利用同样的原理来完成记忆之外的其他高级认知功能,如情绪、思维、意识等。

林龙年41岁,华东师大“脑功能基因组学研究所”副教授。华东师范大学生物学系博士毕业,在美国普林斯顿大学分子生物学系钱卓实验室完成博士后工作。2004年1月回国,主持教育部、上海市脑功能基因组学重点实验室神经编码网络技术平台建设,担任“大脑编码分析实验室”学科带头人。他的主要研究方向是:学习记忆的神经编码机制。主要运用在体记录技术,从神经元网络活动水平研究大脑学习记忆过程中的群体神经元编码规律。

钱卓43岁,美国波士顿大学华裔教授,现任华东师范大学脑功能基因组学重点实验室主任,教育部长江讲座教授。他于1999年首创单个基因植入技术,通过把复制的老鼠NR2B基因植入老鼠胚胎,提高其学习与记忆能力,成功培育出首批“聪明鼠”,由此证明了NR2B基因是控制大脑学习和记忆的“开关”。这一成果被评为当年世界十大科技成就。

新民晚报 新民图表 制图杨淑蔡吉琼 摄影纪海鹰

用户登录

还没有账号?

立即注册