“识谎”36计 专家揭开谎言迷雾:脸出卖了你

-

专家揭“谎” :你的脸出卖了你

-

科技缉“谎”追溯人类测谎史

-

FBI“识谎”九式

爆炸案嫌疑犯坐在FBI的审讯室已经四个小时了,FBI确定他在某个教堂埋下了炸药,但他们始终没能撬开嫌疑犯的铁嘴,无法得到确切的埋藏地点。所有人束手无策,直到莱特曼博士坐在疑犯面前。没有逼供、没有物证,莱特曼博士只是问了疑犯几个问题,甚至都不需要回答,通过疑犯耸肩、皱鼻子等几个转瞬即逝的微小表情,就找出了炸药的安置点。

这就是现在最火的美剧《别对我说谎》第一集的开头。作为FOX电视台砍掉《越狱》后的替代品,《别对我说谎》的播出档期被安排在每周三《美国偶像》之后的黄金档。它也果然不负众望,一开播就先声夺人,牢牢抓住了各年龄段和阶层的观众,人气之高丝毫不亚于《越狱》。

这是一部和每个人的日常生活息息相关的剧集。卡尔·莱特曼博士带领的测谎四人组通过观察人们的一举一动、一颦一笑,就能揭开谎言的迷雾,抵达事件的核心。破案是警察的差事,他们关心的是人们如何说谎、为何说谎以及说谎时的表现。该剧以面部解读专家保罗·埃克曼本人的经历和研究为蓝本,因而片中提到的所有识谎招数都有科学依据。很多观众认为该剧的实用价值相当大,甚至马上就将这些经验用于日常生活中,对老板、同事察言观色。据说命中率相当高。

人们热衷于戳穿谎言,但更热爱说谎。普通人在每10分钟的谈话中就会说3个谎话。从政坛精英到市井小民,从商界巨贾到谍海特工,谎言已经成为普世现象,因而诚实也就成了一种普世价值。

谎言与诚实不仅仅关乎道德,也是一种心理和技术上的较量,虽然,在这场较量中,并不永远是诚实取胜。

主创说“谎” 主创说 演戏本身就是欺骗在《别对我说谎》中,他们都是能够洞悉他人的专家,在现实生活中,他们是否也有同样的识谎能力?他们是否也受到了剧中关于谎言的种种启发?现实中的他们也会说谎吗?我们搜集了《别对我说谎》各位主创的部分访谈,听他们说说“谎”。

塞缪尔·鲍姆 真话也要付出代价 塞缪尔·鲍姆 《别对我说谎》的编剧 真话也要付出代价

如果要判断一个人是否处于焦虑状态,测谎仪是一种非常可靠的工具,但它无法揭示焦虑背后的原因。真正的问题是一个人为什么要说谎?是为了躲避法律的惩罚?还是为了保护他人?又或者是由于某些当事人难以启齿的秘密,迫使他们说了谎?

我们请来保罗·埃克曼博士做这部剧的科学顾问,他和我们合作了近一年时间。他对人类欺骗行为的研究专注于四个领域:表情、肢体、声音和说话的方式,我们把这些都写进了剧本。事实上,人类有七种基本情绪,分别是悲伤、恐惧、高兴、愤怒、厌恶、吃惊和蔑视。无论你是乡下的农妇还是基地组织的首领,当产生这些情绪时,表情都是一样的。这是个普遍现象,是一门科学,我想,这就是这部剧能吸引不同观众群的原因。

保罗已经证明了,人们只需两小时,就能学会如何辨认微表情,这种在我们想要隐藏某种情绪时就会在脸上一闪而过的表情。《别对我说谎》让人兴奋的一点就是,观众不仅能从中学会判断人们是否在说谎,当身边的人以某种方式隐藏自己的情绪时,也能看出些端倪了。想象一下,当有人对你产生好感或对你心生妒意,你能一眼看穿他们的心思,是什么样的感觉。

我现在也能看到很多以前被我视而不见的东西。基本上,我的代理人现在只通过电话和我联系,因为他们与我面对面时已经骗不了我了。我现在比以往更能意识到,自己是否在说谎以及是否说出了全部真相。这也是《别对我说谎》要探讨的另一个重要话题,我们会在接下来的剧本中设置诸多这样的情节,用来表现不仅仅谎言的代价是巨大的,说出真相同样要付出代价,毕竟,我们生活的世界,诚实并不总是最好的策略。

作为成年人,我们都知道,有时我们别无选择,说谎反而就是件正确的事。这正是这部剧接下来要揭示并真正提出的问题:谎言在什么情况下才是正确的?

蒂姆·罗斯 蒂姆·罗斯 剧中饰卡尔·莱特曼 演戏本身就是欺骗

(演戏之余)我试图不将角色的任何影响带回家。我尽量让自己避免了解太多这方面的知识,也不会将角色爱揭穿谎言的习惯带到家里。要知道,这个角色的原型保罗,就是个无法将研究和生活分开的人。他对人类的欺骗行为了如指掌,通过观察人们泄露了秘密的肢体语言,他能洞悉所有人的想法。我可不想这么做,我宁愿过自己的生活。

在本质上,所有的表演都是在说谎,所有的表演都是欺骗。我们观看保罗演示如何揭穿谎言的DVD,参考他网站上的培训资料,读他的书,并将这些运用到表演中。因此,我始终在说谎。演员的工作就是这样,你永远无法停止说谎,仅仅在于你“说谎”的技术怎么样。庆幸的是,我的角色是剧中少数几个不需要说谎的角色之一,那些和我演对手戏的人表演难度才大。

角色介绍

世界顶尖的测谎专家,剧中最核心的角色。他的大脑如同一个超级强大的人类表情肢体语言数据库,他能从面部表情、无意间的肢体动作、说话的音调和措辞中找到事物的真相。曾经栖身几内

亚丛林中长达三年,只为观察当地土著人眉毛耸动反映的情绪。后自己开办莱特曼公司,常协助国家安全局、FBI等高端客户处理棘手案件,不容许一切欺骗行为,即使朋友犯案,也不会网开一面。

凯莉·威廉姆斯 凯莉·威廉姆斯 剧中饰捷琳·福斯特博士 一说谎脸就红

我们不可能总能正确的理解某些事。所以我们试图观察人们的行为,找出他们说谎的原因。我们都会犯错误,即使是像我们这样的专家,也并非总能作出准确判断,因为谎言背后还蕴藏着许多许多的原因,我们试图通过《别对我说谎》一起解开这个谜题。

即使不拍戏,我也会在生活中运用一些测谎技巧。但当我面对三个孩子时,我就认为没有必要使用这些技巧了。我认为母亲天生具备这样的能力。我们的后脑勺上都长着第三只眼呢,因此我们总能知道孩子们在做些什么。我的孩子现在分别是5岁、7岁和10岁,也许当他们长成大孩子的时候,我就应付不了他们了,到那时我就得从保罗的书里取取经了。我自己说谎别人是很容易能看出来的,因为我一说谎,脸就会变红。

角色介绍

莱特曼博士的合伙人,行为主义心理学早期创始人和著名专家,兼具女人的感性和专业理性,能够把握大局,和莱特曼博士的专攻细节取长补短,是莱特曼的最佳搭档,擅长处理政界案件。

布伦丹·海因斯 布伦丹·海因斯 剧中饰艾利·洛克尔 诚实的人往往不招人喜欢

我扮演的角色无论何时都坦诚到底。不管是在回答别人的问题,还是在说出自己的想法时。这是这个角色令我着迷的原因。我身边就有这样的人。他们或许从未作出过“我要永远诚实”的承诺,他们就是那种怎么想就会怎么说的人,丝毫不隐藏自己的感受。但诚实的人往往不招人喜欢,因此,编剧在塑造这个角色时,就要想办法让这个家伙既不丢失诚实本色,又要显得可爱、亲切。拍完这部剧,我对说谎有了更强的意识。当我想要说谎时,我就会评估这个谎话说得是否有必要,因为我们所说的大多数谎言都是无害的,至少我们自己这么认为。

角色介绍

莱特曼公司的首席研究员,有种“激进的诚实”,对任何趋向于撒谎的事实都感到厌恶,即便是善意的谎言。

莫妮卡·雷蒙德 莫妮卡·雷蒙德 剧中饰瑞安·托蕾 做测谎人让人精疲力竭

(拍完这部戏之后)我更加注意观察和我交谈的人。我运用了一些戏里的小技巧,这让我能够更敏锐地捕捉到对方的面部表情。实际上,这种习惯非常让我懊恼,拍完戏后我就不想看到任何与此有关的东西了。我不能理解像保罗·埃克曼这样每天观察和他打交道的人怎么受得了,这实在让人精疲力竭。

角色介绍

莱特曼公司的新成员,曾是机场警卫人员,因天生具有辨识他人微表情的能力,被推荐给莱特曼。莱特曼初时对她的能力并不信任。在参与几宗案件的调查工作后,她得到了莱特曼的认可。

卡尔·莱特曼博士 “识谎”36计

莱特曼博士在每一集都会亮各种精彩的识破谎言的技巧,他的那句“真相和快乐不可兼得”已被剧迷奉为经典,网上有不少莱特曼识别谎言技巧的总结帖,虽然只是些皮毛,但用来戳穿我们身边那些无伤大雅的小谎言也足够受用了。

表情

·眉毛上挑并挤在一起表示恐惧。

·真正的吃惊表情转瞬即逝,超过一秒钟便是假装的。

·当人陷入悲伤的时候,额头、眼角都应该有纹路产生。做过拉皮手术的人,会因为脸部肌肉麻痹,这种情况另当别论。

·假笑时眼角是没有皱纹的。

·当面部表情两边不对称的时候,极有可能他们的表情是装出来的。

·抿嘴表示对自己的话没有信心。

·明知故问的时候眉毛会微微上扬。

·如果对方对你的质问显露出不屑,说明你的问题触到了对方的痛处。

·害怕、愤怒和性兴奋都会使人的瞳孔放大。

·眉毛上扬、下颚张开表示惊讶。

·眉毛朝下紧皱、上眼睑扬起、眼周绷紧,表示将要实施血腥暴力行为。

·说话时两边嘴角下拉、眼睛向下看表示尴尬。

·鼻孔外翻、嘴唇紧闭是生气的表现。

动作

·摩挲双手是一种自我安慰的姿态。当你对自己所说的话感到心虚时,摩挲双手可以让自己安心。

·单边耸肩表示对自己所说的话不自信。

·人们说谎时常会不由自主地摸脖子,这是典型的机械反应。

·男人的鼻子里有海绵组织,当他想隐瞒什么,鼻子就会开始痒,此时就会下意识地摸鼻子。

·双手抱胸同时后退,是一种下意识地退缩,表明说谎者感到心虚。

·人们通常认为,说谎时人们才会避开与对方的眼神交流。事实却恰好相反。人们在说真话时,会因为回忆转移视线,如果他一直盯着你的眼睛回答问题,就是在说谎,因为他需要观察,看你是否相信他的谎言。

·手指向一边,眼睛却看向另外一边:当你绞尽脑汁捏造事实的时候,肢体却完全跟不上。

·人在撒谎时会下意识地弓起身子。

·人真正发怒的时候,生气的言语和行为应该是同步的。

·人们说到赞成某事时伴有摇头动作,表示他心里其实不这么想。

·向前伸出下巴是生气的表现。

·人在害怕时会出现生理逃跑反应,血液从四肢回流到腿部(做好逃跑准备),因此手的体表温度会下降。

·揉眼睛是不情愿的意思,即使一个天生的盲人,在被要求做他不想做的事情时也会下意识地揉眼睛。

·手放在眉骨附近表示羞愧。

·虚情假意不会有眨眼。

·与对方交谈时将篮球放在胸前,在彼此之间竖起了一道屏障,是焦虑的表现。

声音和说话方式

·人在说谎时,很难把谎言倒叙出来。他们会预先按顺序编好谎言,但从不会倒着顺一遍。

·说话缓慢轻柔:表明这个人的内心极度悲伤和焦虑。

·词语重复、声调升高都是说谎的表现。

·“你去过她家吗?”“不,我没有去过她家。”对问题的生硬重复是典型的说谎。

·语速快表示当事人很焦虑。

·说话时语速加快意味着他的感情加重了。

·在谎言突然说出时,很多人以为撒谎要花更多时间来反应,但如果谎言已提前准备好,就会迫不及待说出来。

·回答与提问之间的时间差被称为反应潜伏期,反应潜伏期越长,说明回答者对真相有所隐瞒。

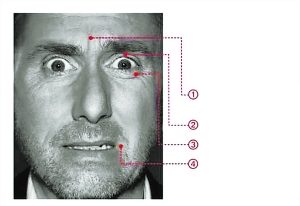

生气双唇紧闭瞪眼眉头紧蹙

藐视一边嘴角紧闭且上扬

厌恶上嘴唇上扬鼻子皱起

恐惧双眉上扬且聚拢上眼皮上扬眼袋紧绷双唇向两耳水平方向略有拉伸

开心眼角皱起脸颊耸起可看到眼部周围肌肉运动 专家揭“谎” 你的脸出卖了你 莱特曼原型 以“谎”闻名

卡尔·莱特曼的原型就是著名面部解读专家保罗·埃克曼,已是人尽皆知的秘密,也是《别对我说谎》的一大卖点。

莱特曼的母亲因为抑郁症自杀,这一直让他无法释怀,只能靠不断观看母亲生前的最后影像平复内心。埃克曼的母亲则在他14岁时因躁郁症自杀,正是因为这件事,使得埃克曼在心理研究上取得了成就。

在埃克曼的研究著作《说谎》一书中,他曾提道,在第一次研究说谎线索时看到的一盘访谈录像带中,精神病患者玛丽在访谈时告诉医生,她已经不再沮丧,并请求周末与家人团聚,但事后她坦白自己是在撒谎以便获得自杀的机会,因为她当时感到悲观和绝望。

当把镜头放慢后,埃克曼捕捉到了看似快乐的玛丽脸上转瞬即逝的绝望。

不过,现实中的玛丽并没有自杀成功,因为就在医生同意准假之前,她突然承认了自己在说谎。

在剧中,玛丽成了莱特曼博士的母亲,他反复观看的正是这段访谈视频。

莱特曼有个正值青春期,让他头疼不已的女儿。而在现实中,埃克曼也有个女儿。莱特曼和埃克曼都有过在新几内亚丛林部落中研究当地土著眉毛的经历。

《别对我说谎》可以看作是埃克曼的一部半自传作品,埃克曼的幼年丧母之痛以及这件事对其一生的影响,简直就是埃克曼的翻版。片中作为剧中人真实对照的名人照片和视频,也完全取材于埃克曼实验室里的视频数据库。

莱特曼的客户都是FBI和国家安全局量级,埃克曼更是有过之而无不及。“9·11”之后,他的研究在美国受到前所未有的重视,经常被邀请去给FBI、中央情报局讲课,皮克斯和工业光魔等著名动画工作室也常常请他做情绪表情的顾问。

埃克曼被誉为美国20世纪最重要的心理学家之一,他在专业上最重要的两项成就是发明了面部动作编码系统(FACS)以及提出了“微表情”的概念。《别对我说谎》片头用来定位各种人物表情的数字和字母组合就源于FACS。至于微表情,则贯穿于这部剧的始终。

埃克曼四十多年的研究生涯中,研究成果无数,共编著过13本书。我们从他的《谎言》一书中,摘录了他对假表情列出的三个说谎线索,相信看过《别对我说谎》的观众一定不会感到陌生。

三个线索 暴露假表情

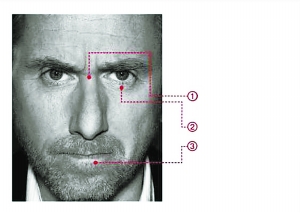

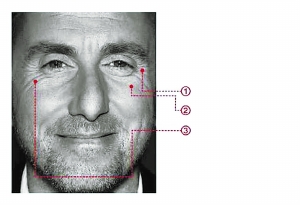

有三种线索可以告诉我们表情是假的:对话过程中的面部表情不对称、时间因素与相对顺序。

面部表情不对称

是指两边脸的动作相同,但其中一边的动作强过另一边。

科学家们发现,右脑似乎专司情绪处理,因此推想有一边脸可能更为情绪化。由于右脑控制左脸的许多肌肉,而左脑控制右脸,所以一些科学家认为,情绪在左脸上表现得应该比较强烈。至于扭曲的表情,即当一边脸的动作比另一边来得大时,显示情感可能并不是真实的,即不对称可以视为一种说谎线索,这是个意外的发现。

之所以说意外,有一个小插曲:率先宣布发现左脸表现情绪较强的科学团队使用的材料是跟我借用的大量照片。而且因为照片是我拍的,有一些内情并不为他们所知。

研究者萨凯姆和他的同事把我所提供的面部照片竖着切成两半,合成一张双左和一张双右的照片。人们看过这些图片后,都认为双左图片的情绪比双右图片的强。但我发现一个例外,即高兴时表情的强弱度却不分轩轾。萨凯姆对此并不在意,我却心里有数。因为我知道表情高兴的那些照片才是真情流露,是实验对象心情好的时候,我在他们不知情的情况下拍摄的,至于其他,全是我要求他们移动面部肌肉而做出来的表情。

事实上,两边脸上由衷的表情并不会有所不同。只有故意装出来的、按别人要求摆出来的表情才会发生不对称,若非如此,例如发自内心欢喜的一张脸,就很少出现不对称。因此,不对称可以说就是假表情的线索。

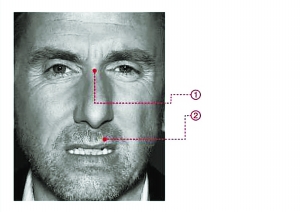

时间因素

涉及面部表情的持续时间,以及出现快慢和消退快慢。这三种情况都能提供说谎线索。一般来说,长时段的表情——有的长达十秒左右或更长,通常约五秒,差不多都是假的。真正发自内心的表情都不长,除非情绪达到了极点,如欣喜若狂、怒气冲天或悲不自胜等,此时真正的情绪表情在脸上顶多停留几秒种。即使在极端的情况下,面部表情也很少能持续那么久。

在表情出现与消退的快慢上,并没有怎么样就是说谎线索的硬性规定。但惊讶例外,真正的惊讶,出现、持续与消退都很短暂,为时不到一秒。如果长过于此,通常不是戏谑(惊讶是在闹着玩的)、表情符号(惊讶是在表态),就是根本在假装,因为出乎意料的事情一旦弄清楚,当事人很快就会回过神来。如何装出惊讶的表情,大多数人都会,但惊讶来得急、去得快的特质,真正知道的人却不多。

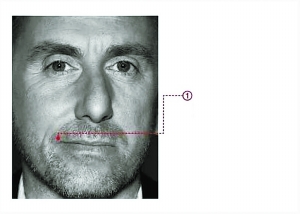

相对顺序

相对顺序即表情相对于言辞流、声音变化及身体行为的准确定位。假设有人在生气,说了一句“我真是被你烦死了”,生气的表情若是在话讲过后才出现,大可断定表情是装出来的。但若在讲话同时,甚至话还没讲之前,表情已经出现了,真假就比较不容易断定。面部表情与肢体动作之间的相对顺序,回旋的余地更小,再假设那个被烦得要死的人在生气,并重重捶打桌子,如果生气的表情是在捶打桌子之后才出现,同样可以断定是装出来的。事实上,任何与肢体动作不同步的面部表情都很可能是说谎线索。

摘录于《谎言揭穿商业、政治与婚姻中的骗局》中文版,部分段落有删节

趣读 数说谎言

·普通人在每10分钟的谈话中会说3个谎话。

·人脸的43块肌肉可以组合出1万多种表情,其中3000种具有情感意义。

·婴儿在6个月大时就会利用假哭和装笑引起父母的注意。

·英国人每天平均要撒4次谎,以此计算,一个英国人一年要说1460句谎话,如果按照平均年龄60岁计算,英国人一生要说8.8万句谎言。

·英国人最常说的谎言是“我很好”。

·男女在说谎数量上差异不小。男人每天说5句谎话,而女人只有3句。

·美国研究者发现,女性通常是为了让对方觉得好过一点,而男性说谎则是为了让自己显得优越。

·61%的女性希望异性在评论自己的外表时说谎。

·54%的谎言是人们可以看破的。

·81%的美国人每天都会说“善意的谎言”。

·65%的成年人会因为伤害伴侣的感情而选择说谎。

·英国父母从孩子出生到长大会对孩子说3000多个谎言。

·68%的女性会隐瞒自己的体重。

·当人们想隐藏真相时,比起打电话和面对面交流,他们更喜欢通过邮件方式。

·40%的成年人认为在做错事后对孩子说谎无伤大雅。

科技缉“谎” 追溯人类测谎史

从米粒测谎法到脑部磁共振成像,最完美的测谎方法依然“在别处”。

测谎仪之父

印度人早在2000年前就已发明了“米粒测谎法”。测试者会给被怀疑的对象一粒米,让他放在嘴里咀嚼。如果他能在回答问题后将米粒吐出来,就表明说的是真话。如果吐不出,自然就是在说假话。这个方法利用的就是人在紧张时,喉咙就会发干的原理。

20世纪初,哈佛大学心理学家威廉·莫顿·摩尔斯顿发明了被他称之为“心脏收缩血压测试机”的仪器,可以算作世界上第一台真正意义上的测谎仪。这台由摩尔斯顿拼凑出来的机器包括一根橡皮管、一台血压计和一个血压计充气球。通过测量人们的心率、呼吸和血压来判断一个人是否说了谎。

尽管测谎仪后来广为人知,但它的可靠性一直受到质疑。1922年,一名联邦法官以未得到科学界普遍认可为由,拒绝在一宗谋杀案审判中使用摩尔斯顿的机器,这件事直接导致了“弗莱标准”(即要求新型科学证据所依据的理论及技术必须在其所属的专门领域内获得普遍认可作为承认其证据效力的要件)的出台,此后,测谎仪开始在司法审讯中销声匿迹。

2002年,美国国家科学院对测谎仪进行了一场大规模的评估测试,得出的结论是,测谎仪显示的结果和摄像设备显示的被测者状态不一致。用机器测量出来的生理反应会蒙蔽人,因为除了说谎之外,还有许多其他因素会导致人感到紧张,比如轻微的神经过敏。“很多人是能够骗过测谎仪的”,明尼苏达州立大学心理学和法律教授威廉·雅克诺说。

显然,摩尔斯顿本人的名声要比测谎仪更好,后来他又转投漫画业,创造了《神奇女侠》经典漫画。

犯罪内容测试系统

1959年,现代测谎研究发生新的转折,明尼苏达州立大学心理学家大卫·林肯推出了与测谎仪配套使用的犯罪知识测试。通常,测谎时警方会直接询问嫌疑人是否犯了某项罪名。犯罪知识测试则将会询问只有嫌疑人才知道的问题。比如,一个人从一个穿绿裙子的女人那里偷了个钱包。通常,测谎审讯人员会问:“你是不是偷了那个穿裙子的女人的钱包?”如

果嫌疑人善于说谎,那么他可以控制情绪,骗过测谎仪。而林肯设置的问题则会问:“你是否看到一个穿着绿裙子的女人?”以及“你是否看到一个穿着蓝裙子的女人?”因为林肯发现,对于犯案细节的提问,更容易引起嫌疑人的生理反应。

P300技术

1983年的一天,西北大学的心理学家J.彼得·罗森菲尔德的实验室电话响起。打来电话的是一名中央情报局探员。他想聘请罗森菲尔德开发新的测谎程序。罗森菲尔德拒绝了对方的邀请,但推荐了自己的一个学生。这个学生随后飞往华盛顿。作为程序,她必须首先接受心理测谎试验。测谎仪显示,她在回答某个问题时说了谎话。尽管事后证明,问题出在了测谎仪上,保守的中情局依然放弃了雇用她的决定。这件事激发了罗森菲尔德开发更为科学的测谎仪的决定。

罗森菲尔德尝试将哥伦比亚大学研究者塞缪尔·萨顿的脑电波研究与林肯的犯罪内容测试系统结合在一起。20世纪60年代,萨顿曾发现,当人们在看到某张特定图像时,他的脑电波就会有300毫秒的波动。罗森菲尔德假设,如果一名嫌犯偷了一个穿绿裙子的女人的钱包,他的大脑就储存有被偷者的图像,当给他出示

穿裙子的女人图像时,他的脑电波就会做出剧烈的波动。这类脑电波被称为P300脑电波。“P”是“Positive”(活跃)的缩写,而“300”代表的则是300毫秒的波动。P300测谎技术和传统的测谎技术相比效果惊人,因为它根本不需要嫌犯回答一个字。不过这种技术依然无法被实际应用,因为它只能表明你认出了图像,却无法证明你在说谎。

上世纪90年代,科学家劳伦斯·法威尔将P300技术改头换面,重新定名为“大脑波纹检测”技术,并进行商业推广。2000年,该技术获准应用于美国爱荷华州一项谋杀案的审讯中,但法官最终未参考这项测谎结果。

P300测谎技术的缺陷在于,调查人员必须费力寻找只有罪犯才看到过的某个特定物体,比如前面提到的绿裙子。如果罪犯此前没有看到过其他穿绿裙子的女人,当他看到图像时,脑电波的反应就会很剧烈。但是,如果他的妻子恰好整天穿着绿裙子在他眼前晃,那么,罪犯看到图像时,脑电波也有可能呈现正常状态。

功能性磁共振成像技术

功能性磁共振成像技术可以让科学家实时监测被测试者的脑部活动。被测试者会被送入核磁共振成像机内,他们可以通过一面小镜子的反射看到机器外屏幕上显示的图像。测试者则在另一个房间内每隔两秒收集一次被测者的脑部活动的数据进行分析。

这一技术首次被用于测谎研究是在2002年,宾夕法尼亚大学的精神病学家丹尼尔·朗勒本在5个被测者被送入磁共振成像机之前,发给每人一张花色各异的纸牌。屏幕上会播放各色纸牌的图像,每个人只需按动按钮告知播放的纸牌花色是否和自己持有的那张一致,谁能骗过成像机,就能得到20美元的奖励。

朗勒本对比了被测者的脑部成像后,发现人们在说谎时脑部活动会更活跃。这表明,诚实是我们认知系统中默认的,说谎则需要额外的脑力支持。

然而,这一技术的致命缺陷是,只能通过比较一组被测者数据得出结论。

2005年,朗勒本称已经解决这个问题,磁共振成像技术已经可以针对个人进行测试,而且准确率高达78%。

用户登录

还没有账号?

立即注册